中型免許の取り方や教習時間、内容を解説!

更新日:2024年10月20日

中型免許の教習時間や教習内容、上達のコツについて解説します。

教習時間と卒業日数

中型免許の教習時間や免許取得日数は、所持免許によって異なります。

| 所持免許 | 教習時間 | 最短卒業日数 | |

|---|---|---|---|

| 普通車 | MT | 16 | 8日間 |

| AT | 20 | 10日間 | |

| 準中型5t限定 | MT | 12 | 7日間 |

| AT | 16 | 9日間 | |

| 準中型 | – | 9 | 6日間 |

※上記教習時間は基準技能教習時間

※最短卒業日数は無補習で技能検定を1回で合格された場合

所持免許ごとの教習時間と流れ

※補習や再検定となった場合、基準時間以上になる可能性があります。※適性試験とは、視力検査及び運動機能の試験です。免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。※学科教習は、危険予測ディスカッションを実施します。

準中型5t限定免許を持っている場合

技能教習の基準時間

第一段階:5時間

第二段階:6時間

準中型免許を持っている場合

技能教習の基準時間

第一段階:5時間

第二段階:4時間

普通車免許を持っている場合

技能教習の基準時間

第一段階:7時間

第二段階:8時間

使用する教習車

教習車は平積み型の一般的な中型車と同等の大きさの車両を使用します。免許取得後にコンテナ型を運転される場合は全高が変わるため、高さを意識して教習を受ける必要があります。

中型自動車の教習内容

第一段階

第一段階は、基本操作と基本的な走行の習得が目的です。

教習のはじめは、内外周を使用して発進、停止操作~変速操作を練習します。さらに、車体が大きくなることによるハンドル操作や車体後部の確認(ミラー)方法、車両感覚を身につけます。その後、右左折や狭路、あい路の通行など、少しずつ内容を高度化します。

中型免許を取得する際の場内課題(検定課題)は、狭路の通行(S字、クランク)、路端における停車および発進。あい路の通行などがあります。

曲線狭路コース(S字コース)

教習の目的は内輪差を意識した走行位置を取りながら、タイミングよく危険な箇所をミラーや目視で確認ができるようになることです。

普通車では難しいSコースですが、中型車はミラーで車輪と縁石の間隔を確認できるため、脱輪を防ぎやすくなります。

上達のコツ

①入口を左折進入する場合は、右の前輪を外側の縁石につけるイメージでハンドルをまわします。まわし始めるタイミングが早いと、左の後輪の脱輪につながります。左折中は、左ミラーで左の後輪と縁石、目視で右の前輪と縁石の間隔を確認します。

②第1カーブは、右の前輪を外側の縁石に沿わせるように通行します。その際に、左ミラーで後輪と縁石、目視で右の前輪と縁石の間隔を確認して走行位置の修正をします。

③左カーブの出口では、次の右カーブにそなえて左の前輪を外側の縁石につけるようにします。このときはアンダーミラーで左の前輪と縁石の間隔を確認しながら、縁石に近づけるようにします。

④右カーブでは、左の前輪を縁石に沿わせるように通行します。その際に、右ミラーで右の後輪と縁石、アンダーミラーで左の前輪と縁石の間隔を確認して修正をします。

屈折狭路コース(クランクコース)

上達のコツ

①入口を左折進入する場合は、右の前輪を外側の縁石につけるイメージでハンドルをまわします。まわし始めるタイミングが早いと、左の後輪の脱輪につながります。左折中は、左ミラーで左の後輪と縁石、目視で右の前輪と縁石の間隔を確認します。

②左カーブでは、前輪が曲がり始めたタイミングでハンドルをまわし始めます。まわす量の調整は、右の前(右ミラーなど)をポールに合わせるようにします。また、左の後輪と縁石の間隔をミラーで確認しながら微調整をします。

③左カーブを左の後輪が曲がり終えた時点で、車体を左ギリギリにつけます。

④右カーブでは、前輪が曲がり始めたタイミングでハンドルを回し始めます。まわす量の調整は、左の前(アンダーミラーなど)をポールに合わせるようにします。また、右の後輪と縁石の間隔をミラーで確認しながら微調整をします。

路端における停車や発進

この課題の目的は、大型車や中型車に発生する特有の現象「リアオーバーハング(振り出し現象)」を理解した運転です。

後輪から車体の後部が長くなるほど、リアオーバーハングは大きくなります。

当校の教習車両では、停止状態からハンドルを右に一杯に切って発進すると、車体の左部分は最大で約1m横に振り出します。

課題の履行条件

①コースの左端に引かれた白線に対して車輪が踏まないように、停止目標のポールに車体の先端(バンパー)を一致させ停止。

※停止する際、白線から前後輪上の車体が30㎝未満の間隔になるように接近。

②停止目標に停止できたら「完了」の意思表示(申告)を行ってください。

③車体の左前側(ミラー)と前方ポールの接触やハンドル切りすぎによるリアオーバーハングにも注意して発進。

上達のコツ

目標位置へ停止後の発進は、リアオーバーハングを気にしすぎて前方の接触を起こすことがあります。

発進と同時にハンドルを右に切り、前方のポールとの距離を確保します。後半はハンドルを戻しながら進むと接触のリスクは抑えられます。

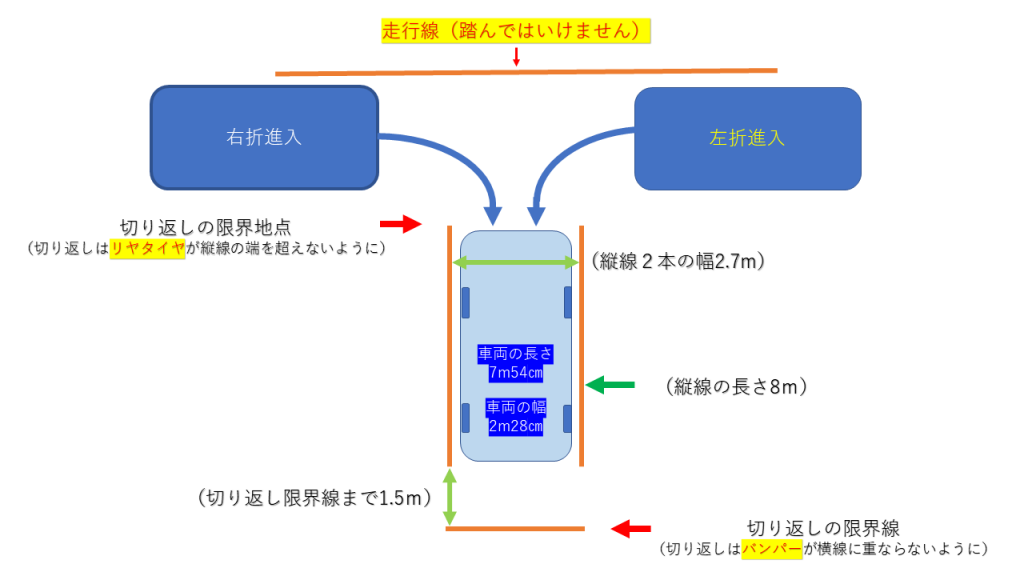

あい路への進入

あい路への進入とは、中型車で交差点など右左折した先の車線や、狭い場所へ適切な誘導ができる技術を習得する課題です。

「あい路への進入」は右折進入と左折進入の2パターンがあります。上の写真は左折進入の写真です。

修了検定は左折または右折、どちらか1回の実施となります。

課題の履行条件

①最初は走行線を踏まないように車輪をよせます。このとき、走行線を車輪が踏むと検定は中止になります。

②右(左)折先に引かれてある2本の縦の線へ向かっていきます。

③右(左)折先の2本の縦線の中に車体がはみ出ないようにおさめることができれば課題は完了です。

※指定の範囲内におさめた後に「完了」の申告をしてください。

※切り返しは3回以内の範囲で行います。1回の切り返しまでは検定での減点はありません。

上達のコツ

車体の前側部分を先におさめようとするのではなく、後輪を先におさめるように誘導しましょう。

第二段階

第二段階の教習はおもに路上教習をします。第二段階の教習を修了された後、卒業検定を受検します。

ここでは卒業検定の内容に含まれる課題について紹介します。

方向変換

方向変換は向きを変えることや、安全な車体の誘導や安全確認の方法とタイミングについて習得します。

縦列駐車

縦列駐車は、車体を左右にバックしながら、バック時の車の全体的な動きや危険な所を理解します。

中型免許の取得条件

中型免許を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

| 年齢 | 20歳以上。普通車以上の免許経験が通算して2年以上。特例教習を修了された場合を除く。 |

| 視力 | 両眼で0.8以上かつ片眼0.5以上の方。深視力の差が2㎝以内。 ※眼鏡・コンタクト使用可 |

| 色別 | 赤・青・黄の区別ができる方。 |

| 聴力 | 10mの距離で、90dbの警音器が聞こえる事(補聴器により補われた聴力を含む) |

| 運動能力 | 運転に支障をきたす恐れのある身体障がい、病気がないこと |

| 身体障害 | 軽度の障害は入校できますが、予備適性審査を必要とします。 |

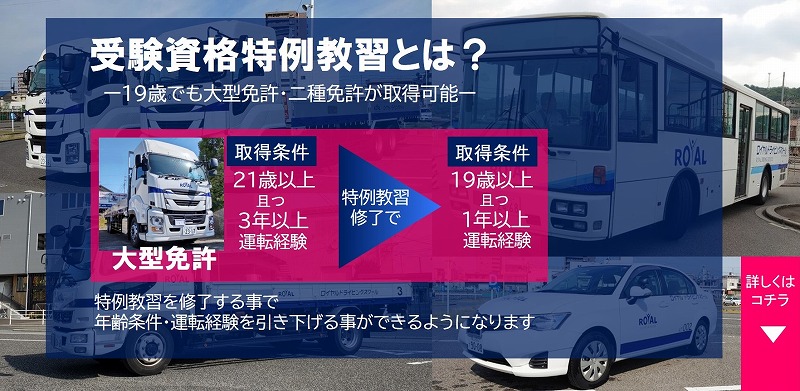

受験資格特例教習

この受験資格特例教習を行えば19歳から中型免許を取得することができます。通常は中型免許を取得するためには、年齢と免許経験年数(普通車以上)の条件を満たしておく必要があります。しかし、受験資格特例教習を修了した方は、その年齢と免許経験年数を引き下げることができるようになりました。

教習費用

中型免許の教習料金については、下記ボタンをクリックして下さい。

合宿免許(特典付き)

合宿免許(通学合宿)をお考えの方

他にも追加料金サポートや駅から徒歩約4分など、ロイヤルならではの合宿を提供しております。

補助金

中型免許を取得される場合、補助金が使える可能性があります。

教育訓練給付金

人材開発支援助成金

ロイヤルドライビングスクール福山では、教育訓練給付金、人材開発支援助成金の利用について、サポートしております。お気軽にお問い合わせください。

仮申し込みや資料請求

学校紹介・施設紹介

- Copyright 2015 © RT Holdings. All Rights Reserved.