バイクの正しい運転姿勢

更新日:2025年6月16日

バイクを安全に運転するためには、交通状況の変化を的確に読み取り、それに応じて正確な判断を行い、正しい操作を行うことが必要です。これらを行うには、正しい運転姿勢を身に着けることが重要となります。

例えば、路面の凹凸に対しては、肘でショックを吸収すると、車体が安定します。カーブで車体を安定させたり、急ブレーキで急激な体重移動を防止するためには、ニーグリップによる体の固定が必要です。他にも、挙げればキリがない程、正しい運転姿勢には重要な意味があります。

ただ「正しいと言われても・・・」「これでよくない?」など、我流で運転してしまう方が多数いらっしゃいます。

教習では、正しい運転姿勢で運転することで上達が早くなります。特に、課題といった難易度の高い操作が求められる場合は、運転姿勢が課題攻略のポイントになります。

ここでは、バイクの正しい運転姿勢(基本)についてご紹介いたしますので、参考にしていただければと思います。(MT車に限ります)

正しい姿勢

姿勢の中でも重要となる、「手」「つま先」「膝」「肘」の4箇所に絞って説明します。

手

手のポイントは、グリップを握る位置です。

グリップを握る位置は、内側から指1本分を空けて握るようにします。これは、ブレーキレバーとクラッチレバーの操作を、少ない力でスムーズに行うためです。また、微妙な操作を行いやすくするためでもあります。

レバーは、てこの原理で操作できるように設計されています。そのため、レバーの外側を握るようにすると、少ない力でレバー操作ができるようになります。加えて不要な力が抜ける分、微妙な操作が可能になります。

反対に、指1本分空けないでレバーを操作する場合、レバーの内側(取り付け部付近)を人差し指、中指で握るようになします。この場合、薬指と小指は殆ど機能しておらず、人差し指と中指だけでレバーを操作する形になります。こうなると、握力に頼ってレバーを操作するため、手や腕が疲れやすくなります。特に、左の手や腕が疲れやすい方はグリップを握る位置を確かめてみましょう。

しかし、グリップの内側を握らないと、レバーに指が届かない方、方向指示器が操作できない方もいらっしゃいます。そういった方は、操作に支障が出ない範囲で内側を空けるようにしてみましょう。又、レバーの遊びを調節できるので、操作が難しい方は遊びの調節をしてみましょう。

又、グリップを握る手の角度も重要です。理想的な角度は、約120°になります。理由としては、手首の角度が浅い状態の場合、物理的にブレーキやクラッチのレバーを握ることが難しくなるだけでなく、アクセルを回す量が必然的に増えてしまうため、暴走の危険性が高くなります。

反対に、手首の角度が深すぎるとアクセルを回せる量が減少するため、速度が出しにくいだけでなく、レバーに指が掛からなくなります。自然な角度でグリップを握りましょう。

グリップを握る場合、上から手を乗せるように握るのではなく、グリップの手前から握るようにすると、自然な角度をつけやすくなります。

※画像は、説明を解りやすくするため、グローブを外しています。バイクを運転する時は、グローブの着用をお願いいたします。

つま先

つま先は、なるべく地面と平行(下に向けない)にして真っ直ぐ(開かない)に向けることが重要です。

街中でつま先を開いたり、チェンジペダルの下につま先を突っ込んだままの方を見かけます。実は、このようなつま先の向きは大変危険です。

つま先が下に向いていると、コーナリング時に車体を傾けた際、つま先が地面に触れてしまうことがあります。また、不意にギアが下がったり、後輪ブレーキを掛け続けて走行することにもつながります。

加えて、チェンジペダルの下につま先が入ったままの場合、転倒を防止するための足つきが、上手く出来ないこともあります。更には、転倒した際にペダルと地面に足を挟まれて大きな怪我を負う場合もあります。万が一の状況に備えて、つま先を正しい角度と向きにしておきましょう。

つま先を真っ直ぐ(開かない)に向ける理由は、「ニーグリップ」を自然に出来るようにするためです。

つま先の向きと膝の向きは連動性が高く、つま先が向いている方向に膝が向きます。そのため、つま先が開いていると膝も自然に開いてしまいニーグリップが弱くなります。ニーグリップは、バイクを安定させるための最重要ポイントになるため、まずは、つま先の向きに注意しましょう。

つま先の向きは、意識的な取り組みが必要です。シートに座ると、つま先を外へ向けている状態は「楽」なため、無意識に開いてしまうので注意が必要です。

地面との角度については、土踏まずをステップに乗せると、平行になりやすくなります。踵やつま先をステップに乗せいないように注意しましょう。

膝

「ニーグリップ」という言葉は、バイク免許を取得する時に、よく使われる言葉の1つですが、そもそもニーグリップとは、何なのでしょうか?

ニーグリップとは、膝でタンクを締めることを言います。たったこれだけのことですが、バイクを安定して走行させるためには、非常に重要なポイントになります。ポイントとなる理由は、大きく2つあります。

1つ目は、上半身の力を抜くためです。

バイクの運転を始めて間もない頃は、どうしても腕や手など上半身に力が入りやすくなります。理由としては、恐怖心やフラフラするバイクを安定させるために、グリップを強く握ってしまうからです。グリップを強く握ると、腕や肩にも力が入ってしまい最終的に上半身全体に力が入っていまいます。上半身に力が入ると、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作がスムーズに行えなくなり、不安定な状態になりやすいです。

また、低速走行中(渋滞など)、コーナリング中にハンドルを強く押さえ込んでしまうと、上半身(腕を含む)の動きを抑制してしまうため、バイクを安定させることが難しくなります。バイクの動きに合わせて、自然と上半身が動く状態が好ましいです。

2つ目は、車体の安定です。おおよそのバイクの重心は、ガソリンタンクの中心近くになります。そこを膝で挟み込むことで、重心のブレを押さえられるようになります。重心のブレが少なくなると、車体は安定して進むようになります。

上記以外にも、体重移動が行いやすくなるなどのメリットもあります。しかし、常にニーグリップを行うと疲労も溜まりやすく、結果としてニーグリップをしなくなることもあります。では、どのようにニーグリップを使えば良いのでしょうか?

例えば、当校の指導員で1日5時間程度バイクの教習を行います。教習時間中にニーグリップを常に行うと、当然疲れてしまいます。そうならないように、指導員はポイントごとでニーグリップを行うようにしています。例えば、低速走行、コーナリング、ブレーキングなど必要な時にニーグリップを効かせるようにしています。

又、締め方もポイントです。ニーグリップと言われると「膝」で締めると思われやすいのですが、踵・太ももなど下半身全体で締めるようにすることがポイントです。

踵は、ステップの内側に「ヒールプレート」と呼ばれる踵の内側を押し当てる部品が取り付けられているので、そこへ踵の内側を押し当てるようにます。

踵の内側を付けたら、くるぶしを車体へ押し当てるようなイメージで、締め込みます。すると、足全体が内側へ向くのでタンクを強い力で締めることができます。若しくは、土踏まずを下に向けるようにすると(ステップに押し当てる)と、足全体が内側へ向くようになります。

上記のいずれかの方法を行うと、単純に膝でタンクを締めるよりも強い力で締めることができるようになり、ニーグリップの効果を得られることができます。

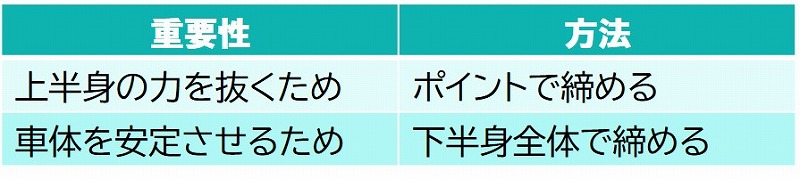

ニーグリップについて纏めると、

となります。バイクを安全で円滑に走行させるためには、無駄な力を入れないようにすることが大切です。必要に応じてニーグリップを行い、不必要に力を入れないようにしましょう。

※ニーグリップが可能なバイクについては、構造上タンクを膝で挟むことができるバイクに限ります。

肘

肘は、僅かに曲がっている状態が正しいです。肘を僅かに曲げておくことで、路面からの衝撃を吸収できるため、不意の転倒を防止するができます。

又、低速走行では、バランスを取るためにハンドルを使用することがあります。その際、肘の伸び縮みを使ってハンドルを使用すると、車体のバランスを保ちやすくなります。

中高速走行時のでは、肘を使って上体を動かすことで、リーン・イン、リーン・ウィズといった姿勢が取りやすくなります。

特に、力の入り過ぎなどで肘が伸びきった状態であると、衝撃を吸収できないため、不意にバランスを失う原因になります。また、バランスを取るためのハンドル操作ができない、コーナリングフォームに支障を及ぼす場合があります。

上手にバランスを取るためにも、肘の使い方が重要です。

意識的な取り組み

教習開始当初は、操作に意識が奪われてしまうため、姿勢は疎かになりやすいです。特に、つま先の向きとニーグリップについては、殆どの方が無意識となります。そのため、課題走行に入ると車体が安定しない事から、スラローム、一本橋などで苦戦を強いられる事になります。

動いている事に満足せず、バイクと一にとなった走行を目指す事が大切です。思い通りに扱える事を目的にして、練習するようにしてみましょう。特に、つま先の向きとニーグリップについては、バイクと一体になる為に重要なポイントなので、意識して身に着けるようにしましょう。