準中型免許とは?

更新日:2024年11月26日

準中型免許と準中型自動車

準中型免許とは、平成29年3月12日に道路交通法の一部改正により新設された免許です。準中型自動車を運転するために必要な免許になります。

準中型自動車について

準中型免許で運転できる「準中型自動車」とは、以下の車両総重量、最大積載量のいずれかに当てはまる自動車になります。

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |

|---|---|---|

| 3500㎏以上∼ 7500㎏未満 |

2000㎏以上∼ 4500㎏未満 |

10人以下 |

車両総重量・最大積載量のいずれかが上表の範囲内に入ると準中型自動車となるため、運転するためには準中型免許が必要になります。

上表の車両総重量、最大積載量、乗車定員のいずれかが超過している車両は、中型自動車になるため中型免許が必要になります。運転前に自動車検査証を確認して、ご自身の運転免許証で運転が可能であるかを判断しましょう。

2t車について

「最大積載量2tの自動車は、普通免許で運転できますか?」といった質問を受けることがありますが、最大積載量2tの車両は準中型自動車になるため、準中型免許が必要なります。

※最大積載量が2tの自動車でも、車両総重量、乗車定員が準中型の条件を超えてしまうと、中型自動車になりますので注意しましょう。

中型自動車

最大積載量が4.5t未満であっても、保冷車やレッカー車などは、車両総重量が7.5t以上になる場合があります。その場合は、中型自動車となりますので、準中型免許ではなく中型免許が必要になります。

自動車検査証で車両総重量、最大積載量、乗車定員を必ず確認しましょう。

車両総重量等の調べ方

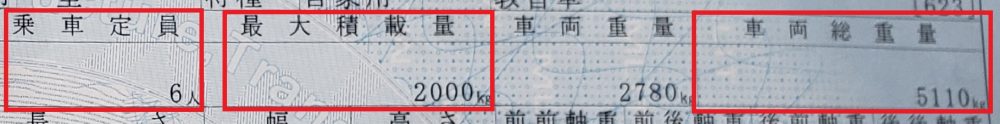

自動車の車両総重量、最大積載量、乗車定員は、自動車検査証で確認できます。

自動車検査証に上図のように記載してありますので、運転前に各項目を確認しましょう。

各用語の意味は、

① 乗車定員・・・最大乗車定員

② 最大積載量・・積める荷物の最大の重さ

③ 車両総重量・・実際に許可された最大の人や荷物を積んで走る時の重量

となります。

準中型免許の取得条件

準中型免許の取得条件は以下の通りです。

- ・年齢:18歳以上

- ・視力:片眼0.5以上 両眼0.8以上

- ・深視力:2.5ⅿの距離で平均誤差2.0㎝以内

※視力と深視力については、眼鏡又はコンタクトの使用可 - ・色彩:赤色、黄色、青色の識別ができる

- ・聴力:両耳の聴力が10ⅿの距離で90dbの警音器が聞こえる(補聴器可)

- ・その他:自動車運転に支障を及ぼす身体障害がないこと

※障害に関しては、運転免許試験場(免許センター)の適性相談窓口でご相談下さい

準中型免許は、18歳以上から取得できる免許になります。そのため、普通車免許を保有していなくても準中型免許を取得することが可能です。

準中型5t限定免許について

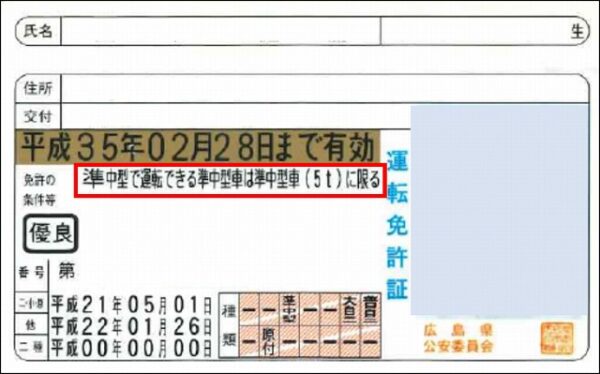

準中型5t限定免許とは、免許の条件等の欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されている免許証になります。

準中型5t限定免許で運転できる自動車

準中型5t限定免許とは「準中型免許は持っているけど、運転できる準中型車は車両総重量5t未満まで」ということです。言いかえると、限定条件が付いた準中型免許になり、この免許で運転できる自動車は、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の自動車に限定されます。

平成19年6月2日~平成29年3月11日までの間に、普通免許の交付を受けた後、免許更新を行うと「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」の記載が入ります。加えて、種類の欄が普通車から準中型に変更されます。

準中型免許と準中型5t限定免許は、運転できる自動車の範囲が異なるため、それぞれの免許で運転できる自動車の範囲を理解しておかなければなりません。

準中型免許と準中型5t限定免許で運転できる自動車の詳細は、以下の通りです。

準中型免許・準中型5t限定免許で運転できる範囲

| 免許の区分 | 準中型免許 | 準中型5t限定免許 |

| 車両総重量 | 3.5t以上 7.5t未満 |

5t未満 |

| 最大積載量 | 2t以上 4.5t未満 |

3t未満 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 |

準中型5t限定免許は、準中型免許と比較して運転できる自動車の範囲が狭くなります。

5t限定解除

準中型5t限定免許は、5t限定解除を行うことで準中型免許にすることができます。

助成金、給付金の利用

準中型免許を取得される場合、条件に合致すれば「人材開発支援助成金」「教育訓練給付金」の利用できる場合があります。詳細については、各ボタンをタップしてください。

人材開発支援助成金制度

人材開発支援助成金とは、事業内の業務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業能力開発計画を立て、計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度です。

教育訓練給付金制度

教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に受講費用の一部が支給されるものです。

準中型免許ができた経緯

準中型免許が創設されたのは、平成29年3月12日です。

それ以前の免許区分は、普通免許、中型免許、大型免許の3種類に分類されていました(四輪車以上)。さらに、その前は、普通免許と大型免許の2種類しかありませんでした。

「昔は、普通免許で2t車が乗れたと思うのですが」と言われるのは、昔の免許区分で免許を取得された方がいらっしゃるからです。

準中型免許が新設される前の免許区分と運転できる車両は、以下の通りでした。

平成19年6月2日~平成29年3月11日までの免許区分

| 免許区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 |

| 車両 総重量 |

5t未満 | 5t以上 11t 未満 |

11t 以上 |

| 最大 積載量 |

3t未満 | 3t以上 6.5t 未満 |

6.5t 以上 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |

30人以上 |

表にもあるように、準中型免許が創設される前の免許区分では最大積載量2tのトラック(車両総重量5t未満、乗車定員10名以下の場合)は、普通免許で運転することができました。

この場合、運送会社などでは、新入社員を採用しても「最大積載量3t未満まで」しか運転できないため、業務効率が下がってしまい、経営が圧迫されてしまうケースがありました。したがって、中型免許を取得させて業務効率の改善を図りたいのですが、中型免許を取得する条件が課題となっていました。

中型自動車免許の取得条件

- 20歳以上であること

- 普通車以上の免許を取得していた期間が通算2年以上

上記2つの条件を満たしていなければ、中型免許は取得できません。

(※特例教習を除く)

20歳以上で普通車免許を取得して2年以上経過していないと中型免許が取得できないため、高卒の新入社員を採用しても、すぐに中型免許を取得させることができませんでした。

こういった課題を解決するために、準中型免許が新設されることになりました。

準中型免許は、18歳から免許取得が可能です。そのため、高校卒業後に就職される18歳の方でも、準中型車を運転して業務に従事できるようになったため、業務効率を改善することができました。

では、準中型免許が新設されたことによって免許区分(現在)は、どのように変化したのでしょうか?

現在の免許区分

現在の免許区分は、以下の通りです。

| 免許区分 | 普通車 | 準中型 | 中型車 |

| 車両 総重量 |

3.5t 未満 |

3.5t 以上 7.5t 未満 |

7.5t 以上 11t 未満 |

| 最大 積載量 |

2t未満 | 2t 以上 4.5t 未満 |

4.5t 以上 6.5t 未満 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 |

準中型免許が創設され、準中型免許で最大積載量が4.5t未満の自動車まで運転(車両総重量4.5t未満、乗車定員10名以下)できるようになりました。また、中型免許で運転できる自動車の範囲が変更されています。今後、免許取得をお考えの方は、ご自身が運転したい車両の車両総重量、最大積載量、乗車定員を調べて、必要な免許を取得しましょう。

尚、中型自動車の取得条件は以前と変更はありません。

(※特例教習を除く)

4tトラックは準中型免許で運転できない?

「準中型免許で4tトラックは運転できますか?」といった質問を受けることがあります。

答えとしては、

出来ない可能性が高いです。

その理由ですが、

”4tトラック”とは、通称みたいなものであり、”4tトラック” と呼ばれる車両の多くは、車両総重量が8t程度となっています。車両総重量が8t程度となると、準中型免許の規定は車両総重量が7.5t未満のため、中型免許が必要となります。まずは、運転する予定の自動車の車両総重量、最大積載量を確認しましょう。

※運転する前は、運転しようとする車両の自動車検査証を必ず確認して下さい。

準中型免許Q&A

Q1 準中型免許が新設されたことで、普通車免許の運転できる自動車の上限が変更になりましたが、平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得した普通車の免許は、平成29年3月12日以降はどうなりますか?

A1 平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通車免許を保有されていた方の免許は、平成29年3月12日以降は準中型5t限定免許としてみなされますので、

- ・車両総重量:5t未満

- ・最大積載量:3t未満

- ・乗車定員 :10人以下

の車両を運転することができます。

Q2 準中型免許の適性試験(適性検査)は、どのような試験がありますか?

A2 準中型免許の適性試験(適性検査)には

- ・視力

- ・深視力

- ・聴力

- ・運動能力

の4つがあります。

Q3 準中型5t限定免許を保有している場合、免許更新時の適性試験(適性検査)はどうなりますか?

A 準中型5t限定免許の適性試験(適性検査)は、法改正前の普通車免許と同じ合格基準になります。即ち、免許更新時の視力検査等の基準も法改正前の普通車免許と同じになります。

事故防止

準中型免許の新設など免許区分が細分化される経緯として、交通事故との関連を考える必要があります。中型免許ができる前は、普通免許で車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両を運転する事ができました。つまり、4tトラック(条件を満たす車両に限る)を普通車免許で運転できる時代でした。

教習で運転していたセダンタイプ(普通車)と、トラックとでは、”全長” ”全幅” ”高さ” ”ホイールベース” ”内輪差” ”死角” 等、様々な面で大きな違いが生じます。この違いが交通事故に繋がる可能性を高くしていました。

大型自動車も同様です。当時(中型免許ができる前)の、大型免許で使用していた教習車は、現在でいう所の中型トラックが主流でした。その頃に大型免許を取得された方は、10tトラック等を運転する際に様々な苦労や恐怖があったと思います。

今回のように、中型免許、準中型免許の創設を行い、車両に応じた免許を取得する事で、”車両の特徴や運転方法を理解して、安全に運転できるドライバーになる” ことができます。そういった観点から、準中型免許の創設は非常に大きな意味があります。

ロイヤルドライビングスクール広島

ロイヤルドライビングスクール広島では、お客様が事故を「起こさない」「遭わない」ためには、どうすべきかを考えて、教習に取り組んでいます。運転技術だけでなく、準中型車の特徴、危険性に加えて、積み荷を考えた運転方法、準中型免許取得後の様々な状況に対応して頂けるような教習を実施しております。また、運転には ”心” が大きく影響します。”苛立ち” ”時間的な焦り” 等で事故になってしまうケースは、少なくありません。ロイヤル広島では ”心にゆとりのある安全なドライバー” の養成に力を入れております。