普通自動車免許の取り方

更新日:2025年1月31日

自動車免許の中で最もポピュラーな免許が「普通自動車免許」になります。一般的には、車の免許と呼ばれることが多いですが、免許の取り方から教習内容から教習時間など、詳細についてあまり知られていないことが多々あります。

ここでは、指定自動車学校を利用して普通自動車免許を取得する方法について解説しておりますので、参考にしていただきたいと思います。

普通自動車免許の取り方

普通自動車免許を取得する方法は、以下の方法になります。

①免許センター(運転免許試験場)で直接受験する

②公安委員会指定の指定自動車学校を利用する

③届出自動車教習所を利用する

上記、3つの取得方法があります。それぞれの取得方法の特徴は、以下の通りです。

免許センターで直接受験

直接受験とは、免許センター(運転免許試験場)で行われる、学科試験及び技能試験を直接受験する方法になります。直接受験で普通車免許を取得する場合は、以下の流れになります。

- 1.受験の予約を行う

- 2.適性試験(視力、運動機能など)に合格する

- 3.仮免許試験を受験(学科、技能)

- 4.路上練習を5回行う

- 5.本免許試験に合格する(学科・技能)

- 6.取得時講習と応急救護処置講習を受講

- 7.免許センターで普通免許の交付を受ける

直接受験の場合、全ての試験を免許センターで受験しなければなりません。路上練習については、1日の練習を1回としてカウントするため、5日間の練習が必要となります。取得時講習については、自動車学校などで受講することができます。

※二輪免許(普通二輪以上)を保有されている方は、学科試験が免除になります。

指定自動車学校を利用

指定自動車学校とは各都道府県公安委員会から指定を受けている自動車学校になります。自動車学校名の前などに「指定」若しくは「公認」と表記されている自動車学校は、指定自動車学校になります。

指定自動車学校を利用して普通車免許を取得する場合は、以下のようになります。

- 1.入校の申込をする

- 2.適性検査(視力、運動機能など)に合格する

- 3.学科教習と技能教習を修了する(第一段階)

- 4.修了検定と仮免許学科試験を合格する

- 5.学科教習と技能教習を修了する(第二段階)

- 6.卒業検定に合格する

- 7.免許センターで本免許学科試験と適性試験に合格する

- 8.免許証の交付を受ける

指定自動車学校の場合、修了検定と仮免許学科試験、卒業検定は自動車学校で行われます。本免許学科試験、適性試験は、住民票のある公安委員会(免許センター)で受験します。

修了検定は、各自動車学校のコースと車両を使用して実施されます。卒業検定については、各自動車学校周辺の一般道路で自動車学校の車両を使用して実施します。

教習で走り慣れたコース(道路)と車両を使用して検定が行われるため、リラックスして検定に臨むことができます。

※普通二輪免許を保有されている方は、学科試験と学科教習の一部が免除になります。詳細は、ページ下部でご確認下さい。

一般的には、指定自動車学校で免許を取得される方が大半を占めています。指定自動車学校を利用して普通免許を取得する方法については、下記で詳しく紹介しています。

届出自動車教習所を利用

届出教習所とは、公安委員会に届出をしている教習所になります。指定と届出は異なりますので、ご注意ください。

届出教習所を利用する場合、届出教習所のコースなどで技能教習を受講して、免許センターの技能試験を受験します。学科教習については必須ではありませんが、学科試験は免許センターで受験しなければなりません。

直接受験と同様に、仮免許と本免許の技能試験及び学科試験に合格して、取得時講習を受講されると免許証が交付されます。

※免許技能試験前に「特定教習」を受講しておくと、合格当日に免許証が交付されます。

普通車免許の取得条件

普通自動車免許の取得条件は、以下の通りです。

年齢:満18歳以上

視力:片眼0.3以上 両眼0.7以上

一眼の視力が0.3に満たない方(見えない方)は、他眼の視力が0.7以上で、かつ視野が150度以上必要

※眼鏡、コンタクトの使用可

色別:赤、青、黄の色別ができる

聴力:10mの距離で、90dbの警音器が聞こえること

※補聴器により補われた聴力を含む

運動能力:自動車運転に支障がない方

※身体に障がいをお持ちの方は事前にご相談ください

指定自動車学校で免許を取得する流れ

普通自動車免許を取得するまでの流れは、以下の様になります。

普通自動車免許を取得できる期間については、お客様の来校頻度、現有免許、希望車種(ATとMT)によって異なりますが、最短20日前後で取得可能です。

普通自動車免許の教習時間は、予め定められています。また、車種(ATとMT)と二輪免許(普通二輪免許以上)の有無によって異なりまので、ご注意ください。

教習時間

免許なし若しくは原付免許保有

AT(オートマ)

教習時間|技能:31時間以上 学科:26時間

最短卒業|約2週間~20日

※本免許学科試験は、住民票のある都道府県公安委員会で受験となります。

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

MT(マニュアル)

旧カリキュラム

教習時間|技能:34時間以上 学科:26時間

最短卒業|約17日~20日

※本免許学科試験は、住民票のある都道府県公安委員会で受験となります。

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

MT(マニュアル)

新カリキュラム

教習時間|技能:35時間以上 学科:26時間

最短卒業|約17日~20日

進行方法|2段階において、ATの教習とMTの教習を実施

卒業検定|AT(路上、場内)MT(場内)

※本免許学科試験は、住民票のある都道府県公安委員会で受験となります。

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

※MTの教習は、場内で実施します。()内は、それぞれの車両で行う教習時間になります。

二輪免許保有の方

二輪免許を保有されている方は、仮免学科試験及び本免学科試験が免除になります。

AT(オートマ)

教習時間|技能:29時間以上 学科:2時間

最短卒業|約2週間~20日

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

※適性試験は、免許証に記載されている都道府県公安委員会で受験しなければなりません。

MT(マニュアル)

旧カリキュラム

教習時間|技能:32時間以上 学科:2時間

最短卒業|約16日~20日

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

※適性試験は、免許証に記載されている都道府県公安委員会で受験しなければなりません。

MT(マニュアル)

新カリキュラム

教習時間|技能:33時間以上 学科:2時間

最短卒業|約17日~20日

進行方法|2段階において、ATの教習とMTの教習を実施

卒業検定|AT(路上、場内)MT(場内)

※画像の技能教習時間は、規定時間になります。補修が付いた場合は、延長になります。

※MTの教習は、場内で実施します。()内は、それぞれの車両で行う教習時間になります。

※適性試験は、免許証に記載されている住所の

学科教習

学科教習は、学校の授業と同じような講義式で交通法令・マナーについて勉強します。交通事故を防止するためには、正しい知識とマナーを身につける必要があります。加えて、勉強した内容は、後の仮免許学科試験及び本免許学科試験の出題範囲になります。

現在では、オンラインでの学科教習を実施する自動車学校が増加しており、学科教習を受講するために自動車学校まで行く必要がなくなっています。

オンライン学科

オンライン学科教習ではインターネット環境が整っていれば、学校のオンライン授業のような形で受講することができます。

オンライン学科教習には、ライブ配信方式と録画配信方式(オンデマンド型)の2種類があります。ライブ配信方式では、自動車学校で行われている学科をライブで視聴する方式です。録画配信方式は、自動車学校がアップしている学科教習の動画を視聴する方式です。録画配信方式であれば、好きな時間に学科教習を受講することができます。当校では、録画配信方式を採用しております。

ご自宅などで学科教習を受講できると、自動車学校に赴く回数が減少する可能性が高くなるため、時間的損失、経済的損失(交通費など)を削減できるようになります。

※オンライン学科教習を採用している自動車学校に限ります。

第一段階の内容

第一段階での学科教習は、普通自動車を一般道路で運転するために必要な基本的な交通法令、マナーなどを学習します。詳しい内容は以下の通りです。

| 項目番号 | 項目名 |

| 1 | 運転者の心得 |

| 2 | 信号に従うこと |

| 3 | 標識・標示などに従うこと |

| 4 | 車が通行するところ・車が通行してはいけないところ |

| 5 | 緊急自動車などの優先 |

| 6 | 交差点などの通行・踏切 |

| 7 | 安全な速度と車間距離 |

| 8 | 歩行者の保護など |

| 9 | 安全の確認と合図・警音器の使用 |

| 10 | 進路変更など |

| 11 | 追い越し |

| 12 | 行き違い |

| 13 | 運転免許制度・交通反則通告制度 |

| 14 | オートマチック車の運転 |

第一段階は上記14項目を10時間で受講していただきます。

仮免許学科試験は、第一段階で学習した内容から出題されます。

第二段階の内容

第二段階の学科教習では、一般道路で運転するために必要な応用的知識と安全に運転するための知識について学習します。内容は以下の通りです。

| 項目番号 | 項目名 |

| 1 | 危険予測ディスカッション |

| 2.3 | 応急救護処置 |

| 4 | 死角と運転 |

| 5 | 適性検査結果に基づく行動分析 |

| 6 | 人間の能力と運転 |

| 7 | 車に働く自然の力と運転 |

| 8 | 悪条件下での運転 |

| 9 | 特徴的な事故と事故の悲惨さ |

| 10 | 自動車の保守管理 |

| 11 | 駐車と停車 |

| 12 | 乗車と積載 |

| 13 | けん引 |

| 14 | 交通事故のとき |

| 15 | 自動車の所有者などの心得と保険制度 |

| 16 | 経路の設計 |

| 17 | 高速道路での運転 |

| 18 | 二人乗り運転に関する知識 |

第二段階は、上記18項目を16時間で受講していただきます。

項目名だけでは解りにくいと思いますが 、⑤~➈までは交通事故を防止するための必要な知識が主な内容となります。➉~⑰までは、法令の中でも応用的な内容となります。

本免許学科試験は、第一段階及び第二段階で学習した内容から出題されます。

※項目18「二人乗り運転に関する知識」は、二輪免許を受けようとする方が受講します。

ポイント

1日の受講時限数

学科教習は、1日の受講時限数に上限がないため、まとめて受講することも可能です。しかし、1日で多くの学科教習を受講すると内容を忘れてしまう場合もあるため、バランスよく受講していただくことで教習効果を高められます。

予約

原則、学科教習は「予約」の必要がありません。予め自動車学校が指定した時間に来校して受講する必要があります。録画配信方式を採用している自動車学校では、オンラインで好きな時間に視聴することができます。

技能教習

技能教習は、一部分を除いて実車で行います。実車以外では、模擬運転装置、シミュレーターを使用して教習を行います。

尚、1日で受講できる教習時間は、1段階2時間まで、2段階になると1日3時間まで(3時間連続不可(一部除く))となります。

第一段階

第一段階では、普通車を安全に運転するための基本操作と基本走行を身に着けていただきます。

アクセル、ブレーキ、クラッチ(MT車のみ)、ハンドル等の各装置の基本的な取り扱いを身に着けながら、直線、カーブ、交差点、狭路、坂道などの通行を行い、基本的な走行(運転)を行えるようにします。

基本的な走行が行えるようになりましたら、コース練習に入ります。コース練習では、予め設定された道順に従って 走行を行い、安全確認や進行判断など、路上を想定した実践的な練習を行います。

第二段階

仮運転免許証の交付を受けると、第二段階に進むことができます。第二段階は、路上での練習が主になります。路上での練習は、直線を主としたコースから練習を行い、右左折や車線変更を取り入れるなど、徐々に高度な練習を行います。それだけでなく、高速道路の通行、駐車場での駐車(当校の場合)、縦列駐車などの練習を行います。

ポイント

予約制

技能教習は予約制となります。これは、自動車学校の指導員と教習車に限りがあるためです。

乗車時間の制限

技能教習は、1日で乗車できる時間の制限があります。第一段階は、2時限までとなっており、第二段階は、3時限までとなります。但し、3時限連続で受講することができません。(一部の教習を除く)

学科試験

仮免許学科試験

仮免許を取得するための学科試験です。出題数は50問です。点数ついては、1問正解するごとに1点となり、合格基準は45点以上になります。制限時間は30分です。指定自動車学校をご利用の場合、仮免学科試験は自動車学校で実施します。

本免許学科試験

本免許を取得するための学科試験です。出題数は95問(文章問題:90問、イラスト問題:5問)です。点数については、文章問題が1問につき1点、イラスト問題が1問につき2点となり、合格基準は90点以上となります。制限時間は50分です。本免許学科試験は、免許センターで実施されます。

技能検定

修了検定

修了検定とは、第1段階での技能習得状況を判定する技能検定になります。自動車学校のコースと車両を用いて行います。

卒業検定

卒業検定とは、第2段階の技能習得状況を判定する技能検定になります。路上と場内(後退)で行い、車両は自動車学校の車両を使用します。コースは、自動車学校周辺のコースを使用します。

普通車とは?

普通免許を取得されると普通車を運転できるようになりますが、普通車とはどういった自動車なのでしょうか?

普通車とは、以下の要件を満たしている自動車になります。

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |

|---|---|---|

| 3500㎏未満 | 2000㎏未満 | 10人以下 |

普通車とは、車両総重量、最大積載量、乗車定員の3項目が全て表の基準以内におさまっている自動車になります。

1つでも当てはまらない項目がある場合、その自動車は、準中型自動車や中型自動車になるため、普通車免許で運転する事ができません。

各項目は自動車検査証で調べる事ができるので、必要に応じて事前に確認しておきましょう。

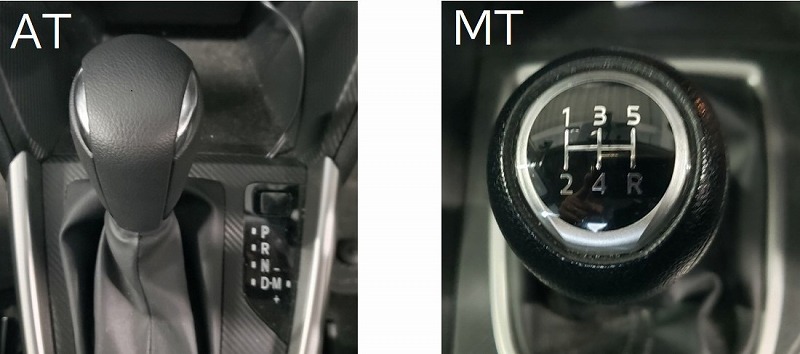

ATとMT

ATとMTの大きな違いは、ペダルの数(クラッチの有無)とギア操作(変速操作)の有無です。

AT車は、アクセルとブレーキの2つのペダルを操作して、発進~速度調節~停止させるようにします。一方、MT車は、アクセルとブレーキに加えてクラッチが追加されます。MT車は、この3つのペダルを操作して、発進~速度調節~停止させるようにするため、AT車に比べて操作が複雑になります。

更に、MT車はギア操作(チェンジレバー操作)が加わります。ギア操作とは、自転車で行う「段の変速」です。自転車を運転中、速度に応じて段を変速する事があると思います。MT車も同様に、速度に応じて段を自分で変速させるようにします。AT車は、自動変速となっているためギア操作の必要がありません。

MT車は、AT車に比べて操作の難易度が上がりますが、自分の思い通りに運転できる事から、「車を運転している!」という「MT車独特の感覚」を得られます。

迷われている方

普通車免許を取得に関して、「ATとMTのどちらを取得したら良いですか?」といった御相談を受ける事が増えています。 以前は、MTで免許を取得される方が圧倒的に多かったのですが、近年ではAT限定で取得される方が増加しているため、それに応じて悩まれる方が増えているようです。

一般的には、AT車が多く利用されています。MT車は、スポーツカー、トラックなどで用いられています。しかし、現在はトラックなどでもAT車が増えています。但し、中型免許、大型免許の教習車はMTであるため、運送業などトラックを運転される可能性がある方はMTがオススメです。

普通車免許取得者の比率(ATかMT)は、全国的にも当校の場合でも、約70%の方がATで免許を取得されています。以前は、両車とも約50%程度でしたが、AT車の方が多く利用されている事もあり、ATで免許を取得される方が増加しています。

ATで免許を取得されるとAT車のみに運転が限られてしまいますが、様々な事情によってMT車の運転が必要になる方もいらっしゃいます。その場合は、AT限定解除を行えばMT車を運転できるようになります。

MTの免許を取得された場合は、ATとMTの両方を運転する事ができます。

準中型免許との違い

普通車免許の1つ上の免許が準中型免許になります。普通車免許と準中型免許の大きな違いは、運転できる自動車の要件が異なる事です。

| 免許区分 | 普通車 | 準中型 |

| 車両 総重量 |

3.5トン未満 | 3.5トン以上 7.5トン未満 |

| 最大 積載量 |

2トン未満 | 2トン以上 4.5トン未満 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 |

準中型免許を取得されると、一般的に称される「2t車」を運転できるようになります。仕事などで準中型のトラックを使用する場合は、準中型免許が必要となります。

準中型免許を取得される場合、普通車免許を保有していなくても免許取得が可能なため、高校卒業後と同時に就職される高校生の方が多く取得されています。

普通車免許コラム「普通車免許って必要?」で、免許取得のメリットを確認する

ご入校時に必要なもの

| ☑ 申込書 |

| ☑ 免許証 広島県公安委員会以外(県外)の方は、本籍地記載の住民票が必要です。) ※免許証のない方は、本籍地記載の住民票と、本人確認のため、以下のいずれかが必要となります。(健康保険証、パスポート、住基カード等) |

| ☑ 印鑑 |

| ☑ 写真(3cm×2.4cm 必要枚数4枚)※写真は当校でも撮れます(800円) |

| ☑ 教習料 or 振込用紙の領収書 |

| ☑ 筆記用具 |