二輪免許(バイク免許)の取り方

更新日:2024年7月16日

はじめに

二輪免許(バイク免許)の取得をお考えですか?

二輪免許(バイク免許)の取り方(原付を除く)は、他の自動車と同様に公安委員会から指定を受けている自動車教習所(自動車学校)で教習を受ける方法と、運転免許試験場で直接受験する(一発試験)方法が一般的です。

ここでは、指定自動車教習所(自動車学校)で二輪免許(バイク免許)を取得する方法を御案内します。

※指定自動車教習所で卒業検定に合格した場合、本試験では技能試験が免除され、適性試験、学科試験(普通車免許所持の方は免除)に合格すれば免許が交付されます。

ここでは、二輪免許取得までの流れ、教習時間及び期間、教習内容、教習費用の詳細について掲載しておりますので、教習に関する疑問などを解決する手助けにして頂ければと思います。

免許の種類と運転できる車両

バイク免許は排気量によって、原付、小型二輪、普通二輪、大型二輪の4種類に分けられています。また、それぞれにAT限定免許が創設されており(原付免許を除く)、各免許ごとに免許取得可能年齢、費用、教習時間などが異なります。

バイク免許の種類と、各免許で運転できるバイクの排気量は以下の通りです。

| 免許の種類 | 排気量 | ||

| ~125cc | ~400cc | ~400cc超 | |

| 普通二輪 | 〇 | × | |

| AT限定 普通二輪 |

|||

| 大型二輪 | 〇 | 〇 | |

| AT限定 大型二輪 |

|||

| 普通二輪 小型限定 |

〇 | × | |

| 普通二輪 小型AT限定 |

|||

※ATが付く場合は、AT限定車両のみ運転ができます。

| 取得したい免許を下記から選んでタップして下さい。 |

普通二輪免許

バイク免許の登竜門

普通二輪免許を取得すると、排気量が50ccを超え400cc以下の二輪車(バイク)が運転できるようになります。

普通二輪免許の正式名称は、普通自動二輪免許(以下、普通二輪免許)になります。中免と呼ばれることもあり、二輪免許の中で一番の人気を誇ります。様々な世代の方が、通勤からツーリングまで様々な目的を持って免許を取得されています。

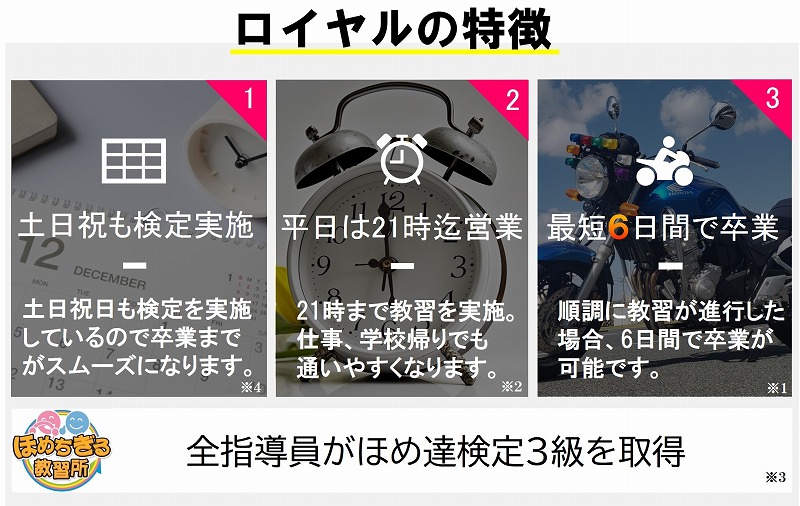

教習の特徴

普通二輪免許の教習は、場内教習とシミュレーター教習で構成されおり、路上教習はありません。そのため、路上に関する練習は、シミュレーターを用います。主な教習内容としては、法規走行(路上走行を見据えた)、危険予測などを行います。

※自動車学校によっては、シミュレーターではなく、実車で教習する場合があります。

教習時間は、普通免許保有の方で技能教習17時間(無補修等の場合)、学科教習1時間になります。

ご卒業までの最短日数は9日間(無補修等の場合)となり、普通車と比較して短時間で免許取得が可能です。

※1 普通車の免許を取得済の方で、普通二輪MTを取得される場合です。

※2 閑散期は、平日のみとなります。(当校の場合)

※3 ロイヤル広島は、(一社)日本ほめる達人協会認定の教習所です。

※4 休校日を除きます。(当校の場合)

教習車

バイク免許の取得を考えたとき、「バイクの重さ」や「足つき」を不安に思われるかもしれません。現在、当校で使用している教習車の重量や大きさは、以下の通りです。

| CB400 | Silver Wing | |

|---|---|---|

| 車両重量 | 198kg | 250kg |

| 全長 | 2050mm | 2285mm |

| 全幅 | 750mm | 770mm |

| 全高 | 1085mm | 1430mm |

数値だけでは、解りにくいと思いますが、以前の教習車と比較して約30㎏軽くなっています。これにより、「バイクを押す」「バイクを起こす」「バイクを支える」など、重量の関係する部分が容易になりました。

また、エンストが起こりにくいように改善されており、マニュアルの操作に不安のある方でも扱いやすくなりました。

そうとはいえ、免許取得に不安を感じる方は、数多くいらっしゃいます。そういった方々のために、当校では「体験試乗会」を開催しておりますので、ご参加いただければと思います。

普通二輪免許の取得条件、足つきなどは、下記リンクでご確認できます。

普通二輪の詳細は、下記リンクからご確認できます。

教習時間(普通二輪MT)

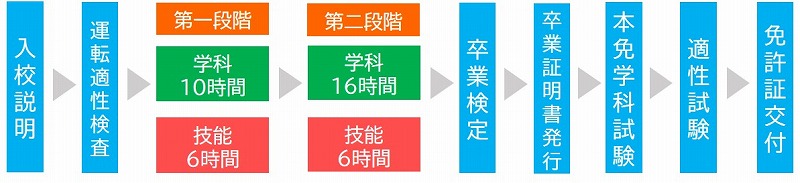

バイク免許に係る教習は、学科教習と技能教習に分かれており、それぞれが一段階と二段階に分かれています。

教習時間については、普通車免許以上の有無によって異なります。

1日に受講できる技能教習時間は、1段階1日2時間迄、2段階1日3時間迄(3時間連続は不可)となります。

教習時間は、以下のようになります。現有免許によって異なるため、ご注意ください。

普通車以上の免許をお持ちの方

教習時限|技能教習17H:学科教習1H

最短卒業日数|9日間(無補修等の場合)

適性試験の受験、免許証の交付申請は、住民票のある公安員会で行います。

適性試験とは、視力及び運動機能の試験になります。

免許なし又は原付免許をお持ちの方

教習時限|技能教習19H:学科教習26H

本免許学科試験、適性試験、免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

教習内容

バイク免許を取得する際の技能教習の詳細は、以下のようになります。

第一段階

第一段階では、基本的な走行を通じて基本操作を身に着ける練習を中心に行います。

取り回し・引き起こし

二輪免許(バイク免許)の教習は、バイクの取り回し(押して歩く)から始まります。続いて、引き起こし(バイクを起こす)、スタンドの掛け方、エンジンのON・OFF、運転姿勢、各種器具(ウインカー、ライト等)の説明と実践を行います。

バイクを起こすこと(引き起こし)は、大変そうに見えますが ”コツ” を掴むと意外と容易にできるようになります!

引き起こしのポイント

運転姿勢

運転姿勢は、バイクを安全に余裕を持って走行させるために、重要な役割を果たします。

姿勢のポイントは、つま先、膝、腰、肘、肩、頭、手の7つがあります。それぞれが重要な役割を持っているため、正しい運転姿勢を身に着けるようにしましょう。

発進・停止・ギア操作

いよいよ動かす練習に入ります。発進と停止の練習では、アクセルの回し具合、クラッチの使い方(AT車であればアクセルのみ)から、ブレーキの掛け具合等の練習を反復的に行います。まずは、ゆっくり動かす練習から始めて、徐々にバイクに慣れていくようにします。その前後に、MT車は変速操作(ギア操作)の練習を行います。

教習開始直後は、クラッチ操作や変速操作に戸惑う場合もありますが、反復練習を行うので、徐々に体が覚えるようになり、最終的に意識しなくてもスムーズに操作が行えるようになります。

内外周

発進、停止などがスムーズに行えるようになると、外周、内周で加速、減速、ギアチェンジ(MT車のみ)の練習を行い、本格的な走行の練習に入ります。

内外周は4つの直線とカーブで構成されています。

直線で加速と減速、ギアチェンジの練習を行います。走行する速度は、お客様の状態を見ながら徐々に速くしていきます。カーブの走行では、ゆっくりとした速度で曲がる練習から行います。慣れてきた頃に、カーブの安全速度で曲がるようにしていきます。カーブの曲がり具合は、初めての方でも曲がりやすくしてあるため、恐怖心も少なく、安定して曲がることができます。又、最初は、指導員が先導しながら速度の目安を伝えるようにします。

基本操作が行えるようになると、スラローム、一本橋、クランク、Sコースといった、課題走行の練習に入ります。課題走行の練習では、バランスの取り方、半クラッチでの速度調節、小回りなど、バイクを安全に運転するために、必要な技術を身に着けていきます。

課題走行とは?

課題走行とは、二輪教習の特徴的な練習になります。課題走行を繰り返し練習しながら、アクセルの微調節、クラッチの調節、体の使い方、バランスの取り方など、二輪車(バイク)の操作感覚を身に着けて、質を向上させるようにします。

二輪車を安全で円滑に走行させるためには、二輪特有の操作や感覚を身に着けることが必要です。このように聞くと、「難しい」イメージを持たれるかもしれませんが、課題走行を繰り返し練習する中で、次第に身に着いていきます。

スラローム

直線状に配置された大きなパイロンを左右交互に避ける課題となります。練習を通して、ハンドルや体を使って車体を傾けて曲げる感覚を身に着けていただきます。

ポイント

目標(見る所)を、大きいパイロンと次の大きいパイロンの間に定めます。目標を捉えることで、人は自然と目標に向かって進めるように体が反応します。又、ハンドルを操作することで、車体が自然に傾いて曲がるようになります。更に、テンポよくハンドルを操作すると、スムーズに曲がるようになります。

最初は、車体を傾けることに恐怖を感じる場合もありますが、意外と早く慣れる方が多いです。

スラロームのポイント

一本橋

線の手前から発進して台に上がり、台から落ちないように走行する課題になります。台上での速度は、低速となるため、低速でバランスを取りながら走行するようになります。

練習を通して、低速バランスの取り方などを身に着けていただきます。

ポイント

目標(見る所)が近いとバランスを崩しやすいので、下(台)を見ないで前を向くことが重要です。

低速でバランスを取るためには、ニーグリップ(膝でタンクを締める)をしっかりと行い、ハンドルを小さく左右に操作します。体でバランスを取ろうとすると、台から落ちやすくなります。

一本橋のポイント

クランク

道幅の狭い屈折したコースを走行します。コースの形状から、走行速度が低速になります。

練習を通して、低速で安定した曲がり方、バランスの取り方を身につけていただきます。

ポイント

曲がり終わりを、早目に捉えてハンドルを操作します。ハンドルを操作するときは、顔と体を向けるようにすると車体が安定します。又、クラッチを使用すると、速度を安定させることができます(MT車の場合)。クラッチの使い方は、曲がる前は握るようにして、曲がり終わりに向かって徐々に繋ぐようにします。

クランクのポイント

エスコース

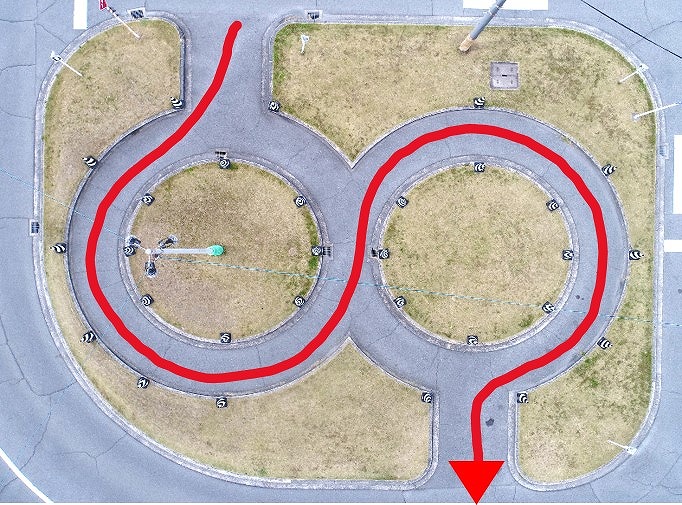

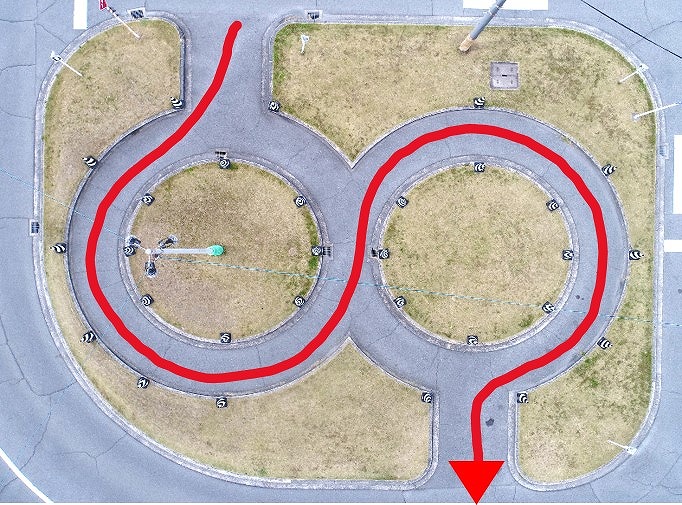

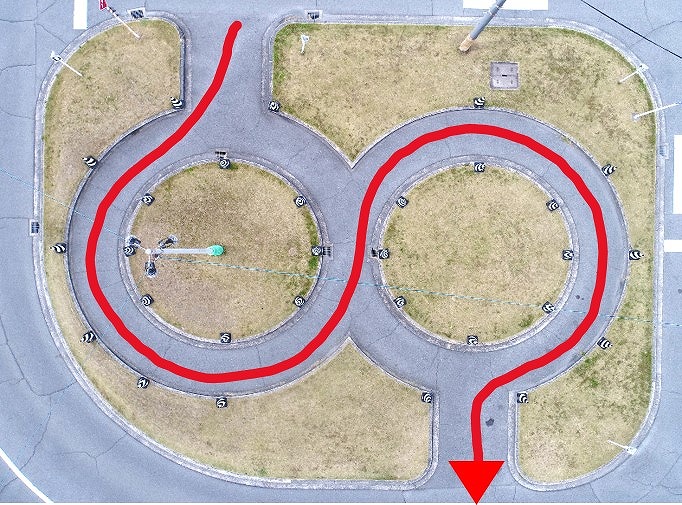

8の字コースをS字状に走行します。カーブで構成されているため、走行速度は中低速になります。

練習を通して、中低速で車体を傾けて曲げる方法、旋回中の正しい運転姿勢を身に着けていただきます。

ポイント

目標(見る所)は、自車の反対側付近を捉えるようにします。スラローム同様に、自然と目標に向かうように操作するようになります。目標に向かって、顔と体を向けるようにすると、車体が自然に傾いて曲がるようになります。

課題の練習開始直後は、難しく感じるかもしれませんが、当校インスタラクターが責任を持って指導させて頂きます。

第2段階

2段階は、コース走行(法規に従った走行)を中心に教習を行います。

コース走行とは、一般道路を安全で円滑に運転できるようになることを前提として、信号や標識等に従った走行、基本的な右左折方法、適切な進行判断などを身に着けていただきます。

法規走行

コース走行を行う場合、予め走行順路が決まっています。順路に関しては、事前にコース図を配布するので、覚えておくと教習をスムーズに進めることができるようになります。走行に関しては、法規に従った走行が中心となります。そのため、適切な合図の時機、効果的な安全確認、走行位置、安全な進行判断などを練習します。1段階で練習した課題走行は、引き続き練習を行います。

シミュレーター

バイク免許を取得する際の教習では、シミュレーターを4時間使用します(当校で普通二輪の教習を受講する場合)。

シミュレーターを使用する目的は、2つあります。1つは、一般道路を安全に走行するために、模擬的な練習を行うためです。バイク免許に係る教習は、路上教習が実施されないため、重要な練習となります。

もう1つは、危険予測をできるようになるためです。交通事故の中には、バイク特有の事故が幾つかあります。そういった事故を、シミュレーターを通して学習することで、事故が発生する要因、事故を未然に防ぐ方法を身に着けるようにします。

シミュレーターの進歩が顕著になっており、映像の美しさは秀逸です。危険場面などの発生では、現実に近づいています。

学科教習

学科教習は、危険予測ディスカッションと安全な二人乗りについて実施します。危険予測ディスカッションでは、シミュレーターでの教習内容を踏まえて、危険の少ない運転方法、危険予測の方法、危険に対する対処方法などを、ディスカッションします。

急制動

二段階から実施される、課題になります。急制動は、指定された速度で制動開始地点に到達します。制動開始地点に到達したら、ブレーキを掛けて、指定された位置で停止する課題になります。

法規走行の見本

教習費用(普通二輪MT)

令和6年7月31日迄の価格です。

バイク免許取得に悩んでいる方は必見↓

教習時間(普通二輪AT)

普通車免許以上の有無によって、教習時間が異なります。

普通車以上の免許をお持ちの方

教習時間|技能教習13H:学科教習1H

最短卒業日数|7日間(無補修等の場合)

適性試験の受験、免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

適性試験とは、視力及び運動機能の試験になります。

免許なし又は原付免許をお持ちの方

教習時間|技能教習15H:学科教習26H

本免許学科試験、適性試験、免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

適性試験は、視力及び運動機能の試験になります。

教習内容

教習内容は、MT車と同じになります。但し、AT車は車重が重いことに加えて、重心も高いため課題練習に関しては、難易度が高くなる傾向にあります。

大型二輪免許

憧れの大型バイク!

実は、教習時間は短い⁉

大型二輪免許は、総排気量が400ccを超えるもの、あるいは定格出力が20kWを超える二輪車(バイク)を運転できる免許です。バイク免許の最高峰であり、憧れを抱かれる免許の1つです。

教習の特徴

大型二輪免許の教習は、場内教習とシミュレーター教習で構成されており、路上教習はありません。路上の運転練習については、シミュレーターで実施します。

但し、シミュレーター教習の実施回数は、普通二輪免許保有の方は1回になっており、実車での練習が多くなります。

教習時間は、普通二輪免許を保有していれば、12時間になります。

ご卒業までの最短日数は6日間(無補修等の場合)となり、普通二輪免許と比較して短時間で免許取得が可能です。

※1 普通二輪免許MTを取得されている方の場合です。

※2 閑散期は、平日のみとなります。(当校の場合)

※3 ロイヤルは、(一社)日本ほめる達人協会認定の教習所です

※4 全休日を除きます。(当校の場合)

教習車

※原則、NC750で教習と検定を行います。HARLEYのご乗車につきましては、該当時間になりましたら、指導員がご案内いたします。

大型二輪は「重そうで不安」「扱いにくそう」といった、マイナスイメージが先行してしまい、大型二輪免許を断念される方がいらっしゃいます。

しかし、教習車の進化によって、こういった不安は解消されつつあります。

例えば、バイクの車体重量は以前の車両と比較して約50㎏軽くなっており、バイクを支えやすくなっただけでなく、取り回し等が容易にできるようになりました。また、エンジンのパワーが抑えられたことで、扱いやすくなっており、バイクの操作に不安のある方でも、安心して教習が受講できるようになりました。

大型二輪免許の取得条件、足つきなどは、下記リンクでご確認できます。

大型二輪の詳細は、下記リンクから詳しく確認できます。

教習時間

普通二輪免許の有無によって、教習時間が異なります。

1日に受講可能な技能教習時間は、1段階1日2時間まで、2段階1日3時間まで(3時間連続は不可)となります。

教習時間は、以下の通りです。

普通二輪免許をお持ちの方

教習時間|技能教習12H:学科教習は免除

最短卒業日数|6日間(無補修等の場合)

適性試験の受験及び免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

普通車以上の免許をお持ちで普通二輪免許をお持ちでない方

教習時間|技能教習31H:学科教習1H

適性試験、免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

※普通二輪AT限定、普通二輪AT小型限定、普通二輪小型限定免許をお持ちの方は、教習時間が上図と異なりますので、お問合せ下さい。

教習内容

第一段階

1段階は、大型二輪を運転するための基本操作を身に着けるようになります。

取り回し・引き起こし

大型二輪の取り回し、引き起こしを行います。車体が軽くなっているため、女性の方やバイクが久しぶり方でも、取り回し、引き起こしがスムーズに出来るようになりました。

発進・停止

発進、停止、変速操作の練習を行います。操作自体は、普通二輪と変わりません。但し、大型二輪になると力が強いので慎重な操作が必要です。

内外周

外周と内周をメインに加減速の練習を行います。大型二輪ということもあり、扱いやすい速度から徐々に慣らすようにします。

内外周の練習が終わると、波状路を加えた課題走行の練習に入ります。

課題走行

課題の内容に関しては、普通二輪と変わりありません。但し、目標タイムの設定が変わります。

スラローム

走行の方法は、普通二輪と同様です。但し、目標タイムが普通二輪と比べて短くなります。

ワンポイント

目標(見る所)を、大きいパイロンの間に定めて、目標に向かってハンドルを使います。それと同時に、内側の足に若干、体重を掛けるようにします。アクセルは、車体を曲げる時は緩めて、曲がり終わりへ向けて少し回します。アクセルを使うときは、フロントが浮き上がるので、肘で力を逃がすようにします。

一本橋

走行の方法は、普通二輪と同じです。但し、目標タイムが長くなります。

ワンポイント

目標(見る所)を台の降り口から、その先に取るようにします。大型二輪でのポイントは、発進する速度、ニーグリップ、クラッチワーク、ハンドルを使ったバランス取りになります。発進は、遅すぎない速度にします。ニーグリップをしっかりとして、車体を安定させます。クラッチは、繋ぎ過ぎないようにして時間を稼ぐようにします。ハンドルは左右に小さく使って、バランスを取るようにしましょう。

クランクコース

大型二輪でクランクを走行する場合は、クラッチを使用して速度を調整します。必要であれば、後輪ブレーキを使用して車体を安定させましょう。

ワンポイント

ハンドルをしっかりと曲げることが重要です。大きくハンドルを使うことで、車体をコンパクトに曲げることが出来ますが、バランスを失う可能性が高いため、曲がり終わりから直線に向けて、クラッチを繋いで車体の倒れ込みを防止します。

Sコース

大型二輪でのSコースは、車体を傾けることが重要です。

ワンポイント

車体を傾けるためには、体重の掛け方が重要です。ニーグリップをしっかりと行い、上半身を内側に入れるようにします。車体を傾けると、一定の速度と荷重の掛け方が重要になります。バランスが取りやすい速度を一定に保つようにすると、車体が安定します。

波状路

不等間隔に並んだ枕木(9本)を、立ち姿勢で低速走行します。低速走行については、半クラッチを使用します。練習を通して、クラッチ操作、高度なバランスの取り方を身に着けるようにします。

ワンポイント

立ち姿勢は、腰が落ちないように真っ直ぐ立ち上がるようにします。立ち上がったら、前傾姿勢を意識します。

クラッチを繋ぐタイミングは、枕木に前輪が当たる直前にして、枕木を通過する瞬間は、惰力走行で通過します。目標(見る所)は、一本先を捉えるようにしてましょう。

波状路のコツ

第2段階

2段階は、コース走行を中心に教習を行います。普通二輪と比較して、コースの走行距離が長くなりますが、コースを練習する時限数は多くなります。大型二輪は、車重やパワーの関係上、左折が大回りになりやすいです。又、車速が速くなるため、ブレーキの使い方が重要になります。余裕あるコントロールが出来るように、練習しましょう。

法規走行

普通二輪と同じように、コースの順路は事前に告知されるので、覚えるようにしましょう。車体のコントロールに気を奪われると、順路の間違い、法規の無視などに繋がります。自身の負荷を軽減するために、1段階で車体のコントロールを身に着けるようにしましょう。

シミュレーター

普通二輪と違い、シミュレーターを使用した教習は、第2段階の1時間のみとなります。内容は、危険予測となります。

学科教習

学科教習は、普通二輪免許を保有されている方であれば免除になります。普通二輪免許を保有されていない方は、危険予測ディスカッションと二人乗りについて実施します。

急制動

普通二輪と同様の方法で行います。

法規走行の見本

教習費用

令和6年7月31日迄の価格です。

大型二輪免許取得に悩んでいる方は必見↓

小型二輪免許

利便性ならNo.1⁉

小型二輪免許の正式名称は、普通自動二輪小型限定免許(以下、小型二輪免許)になります。

小型二輪免許は、排気量50ccを超え125cc以下、又は定格出力0.6kWを超え1kW以下の二輪車が運転できる免許です。

車体の軽さと扱いやすさから、通勤や買い物に使用されるケースが多く、購入費用や維持費などが抑えられることから、セカンドカーの代わりとして保有される方が増加しています。

小型二輪免許の大きな特徴として、大半の方がAT限定で取得されています。

教習の特徴

小型二輪免許の教習は、場内教習とシミュレーター教習で構成されています。路上教習が実施されないため、シミューレーター教習で路上を運転する練習を行います。

教習時間は、小型二輪AT限定の場合、普通車免許保有の方であれば、技能教習の基準時間が8h、学科教習が1時間になります。ご卒業までの最短日数は5日間(MTは6日間)となります。但し、法改正によってAT限定であれば2日間でご卒業できるようになりました。いずれにしても、他の二輪免許と比較して短時間で免許取得が可能です。

※最短でのご卒業は、無補修等の場合になります

※2日間コースについては、自動車学校にお問合せください

※自動車学校によっては、シミュレーター教習を実車で行う場合があります

教習時間(小型二輪MT)

普通車免許以上の有無によって、教習時間が異なります。

1日に受講できる技能教習時間は、1段階1日2時間まで、2段階1日3時間まで(3時間連続は不可)となります。

普通車以上の免許をお持ちの方

教習時間|技能教習10H:学科教習1H

最短卒業日数|6日間(無補修等の場合)

適性試験の受験及び免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

適性試験とは、運動機能、視力の試験になります。

免許なし又は原付免許をお持ちの方

教習時間|技能教習12H:学科教習26H

本免許学科試験、適性試験、免許証の交付申請は、住民票のある公安委員会で行います。

適性試験とは、運動機能及び視力の試験になります。

教習時間(小型二輪AT)

普通車免許以上の有無によって、教習時間が変わります。

1日に受ける事ができる教習時間は、1段階は1日2時間までとなり、2段階になると1日3時間まで(3時間連続は不可)となります。

普通車以上の免許をお持ちの方

教習時間|技能教習8H:学科教習1H

最短卒業日数|5日間(無報酬等の場合)

適性試験の受験、免許証の交付については、住民票のある公安委員会で行います。

適性試験とは、視力及び運動機能の試験になります。

免許なし又は原付免許をお持ちの方

教習時間|技能教習9H:学科教習26H

本免許学科試験、適性試験の受験、免許証の交付申請は、住民票のある公安員会で行います。

教習内容

第1段階

1段階は、基本的な走行と基本操作を身に着ける時間になります。

取り回し・引き起こし

教習開始直後は、バイクの取り回し(押して歩く)、引き起こし、スタンドの掛け方、エンジンのON・OFF、器具の取り扱い方法などの説明及び実践を行います。

発進・停止・変速操作

発進と停止の練習を行います。内容として、アクセル、クラッチの使っての発進の方法(AT車であればアクセルの調節)、安定した停止が出来るようにブレーキの掛具合を反復的に練習します。

MT車は、変速操作(ギアチェンジ)の手順をを繰り返し練習します。

内外周

外周、内周を周回しながら加速、減速、ギアチェンジ(MT車のみ)の練習を行います。小型二輪は、車重が軽く、パワーが抑えられているため、基本的な取り扱いに関しては、短時間で身に着ける方が多いです。

基本操作が行えるようになると、スラローム、一本橋、クランク、Sコースといった、課題走行の練習になります。課題を練習してすることで、バランスの取り方、速度調節、小回りなど、二輪車を安全に運転する上で必要な技術を見つけます。

課題走行

スラローム

直線状に並んでいる大きなパイロンを、左右交互に避ける課題になります。練習を通して、ハンドルや体を使って車体を傾けて曲げる技術を身に着けます。

ワンポイント

目標(見る所)を、大きいパイロンの間に定めます。目標を捉えることで、自然と体が目標に向かって操作するようになります。小型二輪の場合、車体が小さく軽いため、比較的スムーズに目標にバイクを向かませることができます。

一本橋

台の上を低速で落ちないように走行する課題です。実施の方法としては、線の手前で停止した後、発進してから台に上がるようにします。台上では、低速でバランスを取りながら走行する形となります。

ワンポイント

目標(見る所)が近いとバランスが崩れやすくなります。小型二輪は軽いため、低速でバランスを崩しやすいので、体重が左右のどちらかに掛かり過ぎないように注意します。バランスの取り方としては、ハンドルを左右に小さく操作することがポイントです。

クランクコース

狭く屈折したコースを走行します。コース形状から低速で走行するようになります。練習を通して、低速で曲がるための速度調節、バランスの取り方を身につけます。

ワンポイント

曲がり終わりを、早い時機で捉えるようにします。目前を捉えていると、不必要に速度が落ちてしまうため、曲がれなくなるケースが増えます。バイクを曲げるためには、一定の速度が必要になります。曲がり終わりを、捉えることで速度を保ちやすくなります。

Sコース

8の字コースをS字上に走行します。練習を通して、中低速での車体の曲げ方、正しい運転姿勢を身に着けます。

ワンポイント

カーブを安定して曲がるためには、速度を保つことが重要です。そのためには、自車の反対側を捉えるようにします。

第2段階

2段階は、コース走行(法規走行)を中心として、危険予測など事故防止を意識した内容になります。

コース走行では、一般道路での運転を想定して、安全に運転するための練習を行います。コース走行の順路は、予め告知されているので、出来るだけ覚えておくと教習をスムーズに進めることができます。

小型二輪は、コース走行の練習時間が少ないため、順路は出来るだけ覚えるようにしましょう。

法規走行

予めコースを走行する順路を決めて、法規に従って走行する練習を行い、安全運転を身に着けます。適切な合図の時機、効果的な安全確認、走行位置、進行判断など、一般道路を安全に通行するための、技術及び知識を身に着けます。

シミュレーター

シミュレーターを使用して、一般道路の走行を模擬的に練習します。又、二輪車特有の交通事故が発生していることから、事故が発生しやすい場面をシミュレーターで体験します。体験を通じて、危険予測、危険回避の方法、適切な状況の読み取りが行えるようにしていきます。

学科教習

普通車免許以上をお持ちの方は、危険予測ディスカッションと安全な二人乗りの方法について実施します。シミュレーターでの内容を踏まえて、より深い危険予測の知識を身に着けるようにします。

急制動

制動開始地点に指定された速度で到達します。制動開始地点到達後、ブレーキを掛けて指定された位置で停止する課題になります。

教習費用など

令和6年7月31日迄の価格です。

免許取得に悩んでいる方は必見です↓

二輪教習について

二輪教習に対するイメージは、免許取得検討中の方によって様々です。「早く乗りたい」「運転してみたい」「おもしろそう」などポジティブなイメージをお持ちの方がいらっしゃれば、反対に「怖そう」「不安がある」などネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。

指導員としての経験上になりますが、ポジティブなイメージを持たれている方の方が、相対的に上達は早いように感じます。理由としては、向上心が高いので指導員のアドバイスを、すぐに行動に移して身に着けるからです。

では、ネガティブなイメージを持たれている方が上達しないのかというと、そうではありません。ネガティブなイメージを持たれている方は、バイクが動く事に怖さを感じてしまいます。この怖さが、上達するための阻害要因になる事があります。しかし、時間が経過する事でバイク慣れていくため、怖さは徐々に軽減されていきます。

更に、不安であった操作等が出来るようになる事で、自信が段々と湧いてきます。こういった、小さな成功体験の積み重ねがネガティブなイメージをポジティブなイメージに変えてくれます。こういった体験を通じて技量が向上しますので、不安なイメージを抱いて御入校された方であっても、最後はポジティブなイメージを持つようになっています。

技能教習の注意点

☆1日の乗車時間は、1段階=2時間まで。2段階=3時間(連続での3時間は不可)となります。

☆技能教習を受講された当日に、技能検定を受検する事はできません。

☆お客様の怪我防止のため、長袖、長ズボン、長めの靴下、手袋を着用をお願い致します。

ご入校資格

☆ 年齢 / 大型二輪 18歳以上の方 普通二輪16歳以上の方 小型二輪16歳以上の方

☆ 身体障害 / 軽度の障害は、入校頂けますが、予備適性審査を必要とします

☆ 外国籍の方 / 本籍地(国籍)記載の住民票が必要です

☆ 交通違反 / 違反のある方は事前に、「安全運転センター」に免許取得が可能であるかをご確認下さい

☆ 視力 / 両眼で0.7以上かつ片眼で0.3以上 コンタクト、メガネは使用可能です

☆ 色別 / 赤・青・黄の区別ができる方

☆ 学力 / 学科試験に必要な日本語力を有すること

☆ 聴力 / 10mの距離で、90dbの警音器が聞こえる事(補聴器により補われた聴力を含む)

聴力に障害をお持ちの方は、事前にご相談下さい

お申込みに必要なもの

☑ 申込書

☑ 免許証 (広島県公安委員会以外(県外)の方は、本籍地記載の住民票が必要です)

免許証をお持ちでない方は、本籍地記載の住民票と本人確認のため、健康保険証、パスポート、住基カードのいずれか(現物)が必要です

☑ 印鑑

☑ 写真(3㎝×2.4㎝ 必要枚数4枚(限定解除は3枚)

写真は当校でも撮影可能です(有料)

☑ 教習料もしくは振込用紙の領収証

☑ 筆記用具

☑ 技能教習を受けられる時は、長そで、長ズボン(破れていないもの)、手袋(指先まで覆ってあるもの)、靴(サンダル等は不可)、ヘルメット(フルフェイス、ジェットタイプ)

ヘルメットは、当校でも貸出がございますがインナーキャップの購入(100円)を、お願いしております。