一本橋のコツ

更新日:2026年1月27日

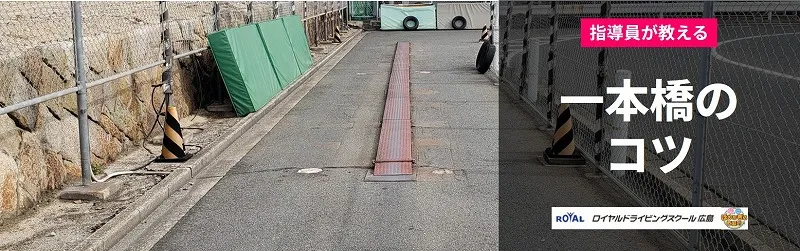

一本橋は、幅30㎝、高さ5㎝、長さ15mの台を規定時間(目標タイム)以上で走行する課題になります。バイク免許特有の課題であり、バイク免許を取得するためには、避けて通れない難関の1つになります。

一本橋はバイクを低速で走行させるため、一定レベルの技術が必要です。そのため、一本橋を「苦手」にする教習生の方は、多くいらっしゃいます。

私共は、これまでに数えきれない程の教習をさせていただく中で、一本橋を苦手としてしまう理由を、5つに絞ることができました。ここでは、その「5つの理由」と、それに対する「5つのコツ」を掲載していますので、参考にしていただければと思います。

※MTの方に限ります。

それでは、当校の指導員がポイントを解説させていただきます。

一本橋とは

一本橋とは通称名で、正式名称は「直線狭路台」といいます。「狭路台」すなわち、狭い道路を想定した台になっており、幅は30㎝となっています。30㎝と聞くと、かなり狭く感じると思いますが、バイクのバランスを取るためには、充分な幅になります。一本橋攻略のためには、30㎝の幅を効果的に使えるようになることが重要です。

また、一本橋には、目標設定タイムがあります。タイムに関しては、いきなり狙うのではなく、渡れる感覚を掴むようにしましょう。感覚を掴んでから、徐々にタイムを狙うことが上達の近道です。

渡れる回数が増えると自信が湧いていきますので、自信をつけながら、タイムを狙いましょう。

目標タイム

各免許種の目標タイムは下記の通りです。

普通二輪:7秒以上

大型二輪:10秒以上

小型二輪:5秒以上

〇秒以上となるため、低速で走行する必要があります。

一本橋のコツ

一本橋の「5つのコツ」は、

①台に上がる速度

②目標(見る所)の取り方

③バランスの取り方

④ニーグリップ

⑤速度の調節

になります。

一本橋が苦手な方は、①~⑤の何れかに不具合が出ている可能性が高いです。また1つだけでなく、複数になる方もいらっしゃいます。まずは、5つのコツとご自身の運転と照らし合わせて、不具合が出ている部分を考えてみましょう。

台に上がる速度

一本橋は、白線から発進する速度(台に上がる速度)が重要です。

発進する速度が遅すぎると、台に上がるスロープ(傾斜)で失速してしまいバランスを失いやすいです。また、台に到達する前に「ふらついて」しまうこともあります。ふらついてしまうと、真っ直ぐ台に上がれないため、台から落ちる可能性が高くなります。反対に、速度が速いとスロープに弾かれてしまい、バランスを崩しやすくなります。

最適な速度は、平坦な場所で発進する速度と同等で十分です。発進後は、通常であれば加速しますが、一本橋では加速する必要がないため、発進して車体が安定(足をステップに乗せた)した時点でクラッチを握りましょう。

一本橋で台に上がる理想の形は、クラッチを握ったままで台に上がれる状態です。そのためには、白線から台までに車体を安定させられる、瞬発力のある発進が必要となりますので、アクセルを使用して発進しましょう。「アクセルを使うと、タイムは大丈夫?」と言われることもありますが、クラッチを握って台に上がることができれば、惰力走行の状態になるため、速度が速くなることはありません。安心してアクセルを使いましょう。

タイムをクリアするためには、惰力走行と車体を安定させることが重要です。少しずつで構いませんので、アクセルを使用した発進を練習しましょう。

クラッチ操作のみで発進されている方もいらっしゃると思いますが、そういった方は台に上がる前にクラッチを握ると失速してしまうため、クラッチを握る必要はありませんが、少しずつアクセルを使用した発進が行えるように練習してみましょう。

このような方は、要チェック

- ・台に上がる前にバランスを崩してしまう

- ・台に上がれない

- ・台に上がりながら落ちてしまう

- ・台に上がってもすぐに落ちてしまう

何れかの現象が出ている方は、台に上がる速度が影響している可能性が高いので、発進を練習しましょう。

難しいときは

一本橋の練習を開始した直後は、瞬発力のある発進をすることは難しいかもしれません。そういった時は、白線の少し手前で停止して、台との距離を長く取るようにしてみましょう。台との距離を長く取ると、台に上がりやすい速度を作りやすくなります。(アクセルが使いやすくなる)

その後は、徐々に上がりやすい速度を覚えるようにして、安定した速度が身に着いてきたら、線との距離を詰めながら瞬発力のある発進を練習しましょう。

目標の取り方

タイトルにある目標とは、見る場所を言います。目標は非常に重要で、目標が近いとバランスを崩しやすくなるので注意しましょう。

例えば、前輪のすぐ先を見ている場合は、前を向いている場合と比較してバランスが崩れやすくなります。自転車で想像していただけると解りやすいと思います。

では、どの辺りを目標として捉えれば良いかを解説いたします。

ここでは、発進~台上~降口の順番で解説いたします。

まず、発進です。発進時は、台のスロープを見るようします。スロープに狙いを定めることで、真っ直ぐ台に向かいやすくなります。発進後は、前を向いて台の中盤あたりに目標を取ります。

注意点としては、台に上がるまでスロープを見続けると目標が近くなり、スロープ付近でバランスを崩しやすいです。同じ部分を見続けないようにしましょう。

特に、スロープの前後で車体が不安定になる方は、スロープに到達する前に、目標を台の中盤に取りましょう。

台に上がった後は、降口のスロープ周辺を見るようにします。台上で目標が近い場合、徐々にバランスが崩れる方と、急激にバランスが崩れる方に分かれます。

徐々にバランスが崩れる方は、台に上がった直後の目標は降り口付近になっていますが、降り口付近を見続けている可能性が高いです。同じ場所を見続けているため、徐々にバランスが崩れてしまいます。目標を降口のスロープより先へ取るようにしましょう。

急激にバランスが崩れる方は、不意に下を向いてしまう可能性が高いです。できるだけ、前を見続けましょう。

最後に降口付近です。台の降口付近では、降口の先を見るようします。降口付近でスロープを直視してしまうと、今まで安定していたのが、降口付近で急にバランスを崩してしまいます。降口付近では、スロープの先に目標を取りましょう。

下の画像を参考にしていただければと思います。赤丸付近を目標として見るようにしましょう。

このような方は、要チェック

- ・台の上でふらつきやすい

- ・いきなりバランスが崩れることがある

- ・バイクの向きが安定しない

- ・台の降口直前で落ちてしまう

何れかの現象が出ている方は、どの辺りを見ながら走行しているか、照らし合わせてみましょう。

難しいときは

目標の取り方は、考え過ぎてしまうと頭が一杯となってしまい、他のことが疎かになる場合が多くなります。まずは「下を見ないようにする」「同じ場所を見続けない」ことから始めてみましょう。

バランスの取り方

台上を走行中、速度は徐々に下がります。それに伴い、バランスが徐々に崩れていきます。この場合、バランスを取る為には、クラッチを繋ぐなどして速度を上げる方法とハンドルを使用してバランスを取る方法があります。但し、これらの方法には順番があります。

順番として、速度が落ちてバランスが悪くなった時は、まずハンドルを使用してバランスを取るようにします。ハンドルを使用しても安定しなくなると、速度が不足しているので、クラッチを繋ぐなどして速度を上げるようにします。この操作については、タイムを稼ぐという側面もありますが、一般道路の渋滞などを、安全に走行する場合に必要な技術になります。

ハンドルの使い方

一本橋でハンドルを使用してバランスを取る方法は、ハンドルを左右に小刻みに振るようにします。左右に振ることで、前輪に角度がつくため、バイクが「くの字」になり、必然的にバランスを取りやすくなります。但し、振り方が非常に重要です。バランスを取るためにハンドルを使う際は、肘の使い方がポイントになります。肘の使い方は、肘の伸びと縮みを使って小さくハンドルを振るようにします。

例としては、ボクシングのジャブを打つようなイメージです。

反対に、肩が動いてしまうぐらい大きくハンドルを振ると、バイクの向きが変わってしまい、台から落ちてしまう可能性が高くなります。これは、肩が動いてしまうと、動いた方向に体重が掛かってしまうことが原因です。バイクは、左右のどちらかに体重が掛かると、体重が掛かった方に傾いてしまうため、傾いた方向に進んでしまいます。

一本橋でハンドルが上手く使えない方は、ニーグリップが出来ていないことが考えられます。下半身の固定が上手く出来ていないと、上半身に力が入ってしまい、ハンドルを小さく振ることが難しくなります。ハンドルを上手く使うためにも、ニーグリップを意識しましょう。

台上で、バイクが大きく曲がってしまう(斜めに走る)、バイクが傾く、バランスが取れない方は、バランスを取るために、体を前後左右に動かしている可能性が高いことが考えられます。

一本橋では、下半身を固定して肘を柔らかく使って、ハンドルを使用するようにしましょう。

このような方は、要チェック

- ・バイクが傾くように落ちてしまう

- ・バイクが斜めに走行してしまう

- ・時間が稼げない

- ・バランスが取れない

一本橋の中でも重要なポイントになります。苦手な方は、ハンドルを使ってみましょう。

難しいときは

ハンドルでバランスを取る際のポイントは、グリップを強く握らない事です。そのためには、肩と腕の力を抜く必要があります。肩と腕の力をに抜くためには、ニーグリップが重要です。ハンドルが上手く使えない場合は、下半身を意識してみましょう。

ニーグリップ

ニーグリップとは、膝でタンクを締めることを指します。一本橋では、重要な要素となりますので、意識的に取り組んでいただければと思います。ニーグリップには、以下の2つのポイントがあります。

1つ目は、バイクの重心を支える事です。バイクの重心は、概ねガソリンタンクの中心付近になります。その為、重心に近い体の部位は膝になります。膝でタンクをしっかり締めると重心が安定するので、それに応じて車体が安定するようになります。

2つ目は、上半身を柔らかく使うためです。バイクを安定して走行させるためには、下半身を固定して上半身を柔らかく使うようにします。その為には、ニーグリップで下半身を固定する必要があります。下半身を固定する事ができれば、自然と上半身の力が抜けて柔らかく使えるようになります。反対に、ニーグリップが出来ていないと、上半身で体を固定するようになるため、ハンドルなどの操作に支障をきたすようになります。

バランスの取り方で記載していますが、一本橋でバランスを取る際はハンドルを使います。ハンドルを使う際に、上半身に力が入っていると、肩が動いてしまい台から落ちやすくなります。

一本橋でバイクが安定しない方は、膝がタンクから離れている可能性が高い事が考えられます。ニーグリップがしっかり出来ていないと、バイクのバランスを取る際、瞬間的に上半身を使ってバランスを取るようになります。この場合、体重が左右のどちらかに掛かってしまい、バイクが傾いて台から落ちてしまいます。

ニーグリップをしっかりと行いバイクを安定させるようにしましょう。一本橋を苦手にする教習生の方は、このニーグリップが上手く出来ていないことが多く見受けられます。

ニーグリップのポイント

ニーグリップのポイントは、ヒールプレートに踵を当てて、内側に絞るようにします。その際、ステップに土踏まずをのせて、土踏まずをステップに押し当てるイメージで下に向けるようにします。

ニーグリップをする時は、膝だけでタンクを締めてもバイクは安定しません。上記の方法で締めるようにすると、足全体を使って締め込むようになるため、飛躍的にバイクが安定するようになります。

このような方は、要チェック

- ・膝が離れやすい

- ・上半身の力が抜けない

- ・ハンドルが上手く使えない

- ・車体が安定しない

膝だけでなく足全体でバイクを挟み込みましょう。

難しいときは

ニーグリップは、力の加減が重要です。常に力を入れているということではなく、必要な時に力を入れるようにします。例えば、低速でバランスを取る時や低速で曲がる時など、上半身を柔らかく使いたい時や車体を安定させたい時は、力を入れるようにしましょう。それ以外の場合は、軽く力を入れる程度で大丈夫です。

まずは、力の配分を覚えると良いと思います。

速度の調節

一本橋での速度調節は、主にクラッチと後輪ブレーキを使用します。

台上でクラッチを使用している場合、徐々に速度が下がってしまい最終的にバランスが取れなくなります。速度が下がった場合、ハンドルを左右に小刻みに振ってバランスを取ることはできます。但し、ハンドルでバランスが取り難くなれば、速度が不足しているため、クラッチを繋ぐようにしましょう。クラッチを繋いだ後は、バランスが取れ次第、すぐにクラッチを握るようにしましょう。このクラッチを握ったり、繋いだりする操作を断続クラッチといいます。一本橋では、重要な操作の1つになります。

クラッチを握ったまま失速して台から落ちている方は、タイムを意識しすぎている場合が多いです。タイムは、自分の感覚と実際を比較しながら、自身の時間感覚を養うようにしましょう。

後輪ブレーキについては、ご自身の時間感覚の中で「速い」と感じた際に、使用するようにしましょう。いきなり、タイムを意識して後輪ブレーキを使用するのではなく、練習に慣れてきてから使用するようにしましょう。

速度が速すぎる場合は、後輪ブレーキを使用して速度を安定させましょう。

このような方は、要チェック

- ・タイムが不足している

- ・失速してバランスを崩している

難しいときは

いきなりクラッチ、後輪ブレーキを使用してタイムを狙う必要はありません。まずは、クラッチ、後輪ブレーキを使用しないで確実に渡り切れる速度を身に着けるようにしましょう。そこから、クラッチを使うなどして少しずつ速度を下げるように練習してみましょう。

動画で確認

一本橋から落ちた場所

ここまで、5つのコツについて記載してきましたが、台から落ちてしまう場所で苦手な原因とその対策を講じることが可能です。場所による、落下原因は以下の通りです。

一本橋に上がれない

一本橋に上がれない方は、瞬発力が不足している可能性が高いです。瞬発力が不足している場合、バイクが安定しないため、スロープまでに車体の方向が変わってしまい、台に上がれなくなってしまいます。坂道発進と同じ要領で、アクセルを使用して発進を行い、瞬発力を与えましょう。

課題走行の練習が始まった直後は、白線との距離を空けて、力強い発進で一本橋に向かうようにしましょう。また、アクセルを使用した発進が「怖い」方は、アクセルの量を少しずつ増やして練習してみましょう。

序盤で落ちてしまう

一本橋に上がった瞬間に落ちてしまう方は、速度が速すぎてスロープに弾かれてバランスを崩している可能性が高いです。発進速度が速いと感じた場合は、スロープに差し掛かる前であってもクラッチを握って速度を落ち着けるようにしましょう。また、ニーグリップが弱い可能性も考えられます。特に、スロープに差し掛かった時は、ニーグリップをしっかりと行いましょう。

一本橋に上がって落ちてしまう方は、目標が近くなっている可能性が高いです。発進後にスロープを注視したままの場合、一本橋に上がった後の目標が近くなります。そのため、バランスを崩してしまいます。発進から一本橋に上がってからの目標をスムーズに取れるようにしましょう。

中盤で落ちてしまう

一本橋の中盤で落ちてしまう方は、速度が落ちすぎている場合とバランスを崩している場合のどちらかになります。

速度が落ちすぎている方は、速度が落ちすぎた結果、バイクが傾いて進行方向が変わってしまい、台から落ちています。速度が落ちすぎる前に、クラッチを繋いで速度を回復させましょう。後輪ブレーキを使い過ぎている場合も考えられますので、バランスが崩れるまで速度を落とさないようにしましょう。

バランスを崩している方は「ニーグリップが弱くなっている」「ハンドルが使えていない」「目標(見る所)が近い」の何れかが考えられます。ニーグリップを効かせて、ハンドルを左右に小刻みに使うようにしましょう。目標は、出口の延長線上もしくは前を向いて、台を注視しないようにしましょう。

終盤で落ちてしまう

終盤で落ちてしまう方は、目標(見る所)が近くなっている可能性が高いです。特に、スロープを注視してしまうと、途端にバランスを崩してしまいます。中盤で取っている目標をできるだけ変えないようにしましょう。

場所で分析

上記のように、一本橋から落ちている場所によって、原因がそれぞれ変わります。どの場所で落ちているかを振り返っていただいて、対策を講じるようにしてみましょう。

最後に

記載していることを全て実行しようとして、考え過ぎてしまうと失敗する可能性があります。指導員も考え過ぎていると感じた、お客様に対しては「考え過ぎないようにしましょう」と、アドバイスすることもあります。ご自身にプレッシャーを与え過ぎず、楽な気持ちで練習することも必要な要素です。

一本橋は、苦手意識を持つと難易度が上がります。落ちてしまう「原因」を冷静に分析して、1つずつ解決することが大切です。

一本橋に上がる速度は適切だったのか?目標が近くなかったか?体を不必要に動かしていないか?ニーグリップは意識できていたか?必要以上にクラッチを握って(繋いで)いないか?など、一本橋を渡り切れない原因は、上記のどれかに当てはまる可能性が高いと考えられます。

また、タイムを狙いすぎたり、気にしすぎる方は、落ちやすい傾向にあります。こういった方は、必要以上に速度を落としたり、体が硬くなります。まずは、しっかり渡れるようになってから、タイムを気にするようにしましょう。

「頭で解っていても体が・・・」といった言葉を、よく耳にします。全てを一気に行うことは困難です。繰り返しにはなりますが、渡り切れない原因の分析を行い、1つずつ意識をして練習することが大切です。

※苦手な部分には、個人差があります。上記方法で全てが解決する訳ではございませんので、ご了承ください。