小型二輪免許の取り方

更新日:2025年1月28日

小型二輪免許を取得すると、エンジンの総排気量が50㏄を超えて125㏄以下の二輪車(以下、小型二輪)を運転できるようになります。

AT限定の小型二輪定免許を取得された場合は、ATの小型二輪のみ運転できるようになります。

小型二輪免許の取り方は、免許センター(運転免許試験場)で直接受験する方法と、指定自動車学校を利用する方法などがあります。但し、小型二輪免許の取得条件(年齢、資料など)を満たしておかなければ、受験ができないため注意しましょう。

ここでは、小型二輪免許の取得条件、指定自動車学校を利用された場合の小型二輪免許の取得方法などについて、説明いたしております。

小型二輪免許の取得条件

小型二輪免許を取得するための条件は、以下の通りです。

- ・年齢:16歳以上

- ・視力:片眼0.3以上かつ両眼0.7以上(一眼の視力が0.3に満たない場合(見えない場合含)、他眼の視力が0.7以上で、かつ、左右の視野が150度以上

※眼鏡、コンタクトの使用可 - ・色彩識別:赤、青、黄色の識別が行える

- ・身体に障がいのある場合は、事前に免許センターでの確認が必要となる場合があります

小型二輪免許の取得方法

小型二輪免許を取得する方法は、運転免許試験場(以下、免許センター)で直接受験する方法と指定自動車学校(教習所)を利用する方法などがあります。

直接受験

直接受験で小型二輪免許を取得するためには、事前に技能試験の予約を免許センター、若しくは、最寄りの警察署で申請しなければなりません。

※詳細については、各都道府県警察のHPでご確認下さい。

受験日当日は、適性試験(視力、運動機能)と技能試験を受験します。両方の試験に合格されると、取得時講習を受講できるようになります。取得時講習を受講後、免許センターで免許の交付を受けて免許取得となります。

取得時講習は、自動車学校などで実施されています。

※免許を保有されていない方、原付免許のみ保有されている方は、本免許学科試験に合格する必要があります。また、取得時講習において応急救護処置の講習を併せて受講する必要があります。

指定自動車学校を利用

指定自動車学校を利用される場合、普通免許以上を保有されている方は、規定の技能教習時間及び教習内容を修了後、卒業検定を受検します。卒業検定合格後は、免許センターで実施される適性試験(視力、運動機能)に合格されると、免許が交付されます。

原付免許を保有されている方、若しくは、免許をお持ちでない方は、規定の技能教習及び学科教習を修了後、卒業検定を受検します。卒業検定合格後は、免許センターで実施される本免許学科試験及び適性試験及に合格されると、免許証が交付されます。

指定自動車学校を利用して免許取得する場合

指定自動車学校を利用して小型二輪免許を取得する場合、最初に教習(学科教習及び技能教習)を修了する必要があります。

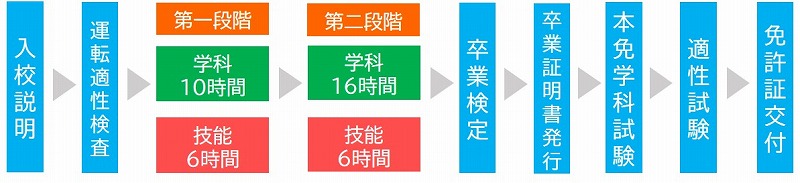

教習は、技能教習と学科教習を第一段階と第二段階に分けて実施します。

学科教習については、普通車免許以上を保有されている方は、第二段階の「危険予測ディスカッション」以外の項目が免除になります。

技能教習については、現有免許の有無、車種(AT、若しくは、MT)によって、教習時間が異なります。

教習時間及び免許取得までの流れ

小型二輪免許の教習時間は、以下のようになります。

AT限定

普通車免許をお持ちの方

※上記技能教習時間は、基準時間となります。補習等になった場合は延長となります。

※学科教習は、危険予測ディスカッションを実施します。

免許なし若しくは原付免許有

※上記技能教習時間は、基準時間となります。補習等になった場合は延長となります。

MT

普通車免許以上をお持ちの方

※上記技能教習時間は、基準時間となります。補習等になった場合は延長となります。

※学科教習は、危険予測ディスカッションを行います。

免許なし若しくは原付免許有

※上記技能教習時間は、基準時間となります。補修等になった場合は延長となります。

技能教習内容

技能教習は、実車とシミュレーターを使用して実施されます。実車での教習は、場内コースで実施します。(路上教習の実施はありません)

第一段階

第一段階の教習目標は「基本操作及び基本走行」となっており、基本操作を身に着けて基本的な走行が行えることに重点を置いて進めます。実車だけでなくシミュレーターを使用した教習もあり、幅広い知識も身に着けていただきます。

取り回し・引き起こし

教習は、取り回し(バイクを押して歩く)・引き起こし(倒れたバイクを起こす)からスタートします。押して歩いたり、バイクを起こすことは大変そうですが、小型二輪は車重が軽いため、他の二輪免許と比較して容易です。

発進・停止・変速(MTのみ)

取り回し・引き起こしの次は、発進と停止の練習になります。発進・停止の操作が雑になると急発進や急停止となり転倒の危険性が高くなります。アクセル操作、ブレーキ操作は、加減を確かめながら徐々に操作することが大切です。加えて、MTではクラッチ操作が重要となります。クラッチの急操作は、暴走の原因となるため、アクセル、ブレーキと同様に丁寧な操作を心がけましょう。また、ギアチェンジの練習を行い、スムーズな変速操作を身に着けるようにします。

内外周

内外周とは、緩やかなカーブと直線で構成された周回路になります。

発進・停止が終わると、内外周を使って基本操作の総合的な練習を行います。発進~加速・減速~変速(MTのみ)~停止を繰り返し行います。反復的に練習を行うことで、操作手順、操作の力加減などを身に着けます。

シミュレーター

第一段階のシミュレーターでは、バイクの特性について学びます。主に、ブレーキングとコーナーリングについて知識を深める内容になります。ブレーキングでは、バイクが前輪ブレーキと後輪ブレーキに分かれている理由の説明から、効果的なブレーキ操作の方法などについて、理解を深めます。コーナリングでは、バイクは車体を傾けて曲がるため、傾けることでの危険性、安全な傾け方などを覚えてもらいます。

シミュレーターを使用した教習では、実車で行うと危険が伴う操作などを安全に体験していただくことで、より深い知識を習得することができます。

課題走行

課題とは、スラローム、クランク、エス、一本橋の総称になります。課題を練習することでバイクを運転するために必要な技術を身に着けていきます。

【スラローム】

〇練習内容

スラロームは、大きなパイロンが直線状に設置されており、その脇に小さいパイロンが設置されています。

走行時は、大きいパイロン側を通過するようにして、交互にパイロンを避けるようにします。

〇身に着く技術

バイクは、主に車体を傾けて曲げるようにします。車体を傾けるには、ハンドルの使用や体重移動が必要です。

「ハンドルを使う→車体が傾く→曲がる」といった、一連の流れと動作、感覚をスラロームでは身に着けやすくなります。また、アクセルを使用することで、車体が傾いた状態から垂直になるといった感覚も同時に身に着けることができます。

〇ポイント

目標(見る所)の取り方が重要です。パイロンを見ながら走行すると、パイロンに向かって進行してしまい、パイロンに接触する可能性が高くなります。車体を通過させたい所(パイロンと次のパイロンの中間点)に、目標を取るとスムーズに走行できるようになります。

一本橋

【一本橋】

〇練習内容

一本橋は、直線状に設置された台の上を指定された時間以上で通過する課題です。白線の前で一時停止後、発進して台に上がります。

〇身に着く技術

一本橋は低速(ゆっくり走行)で走行する課題となるため、低速で走行させる技術を身に着けることができます。

AT車であればアクセルの微調整、MT車であればアクセルやクラッチ(MT車)を使用して、低速で走行させるようにします。合わせて、ハンドルを使用してバランスを取る練習を行うため、バランスの取り方についても身に着けることができます。

一般道路では、渋滞など低速で走行しなければならない場面が存在します。そういった状況で余裕ある運転を行うためには、安定した低速走行の技術が必要です。 一本橋のような道路を見かけることはありませんが、一本橋で行う操作は、頻繁に使用するようになります。

〇ポイント

「アクセルやクラッチの微調整」「ハンドルを使ったバランスどり」「目標(見る所)の取り方」が重要です。アクセルやクラッチの操作の微調整が出来ない場合、低速で走行させることは難しくなります。低速であっても、安定した走行が行えるような、微調整を練習しましょう。低速では、ハンドルを使用してバランスを取ることも必要です。アクセル等だけでなく、ハンドルを使用してバランスが取れるようにしましょう。下を見るとバイクは不安定になりやすいです。前を見てバランスが崩れないようにしましょう。

【クランク】

〇練習内容

パイロンが設置された狭い道路を、パイロンに接触しないように通過します。クランクでは、時間などの指定はありません。

〇身に着く技術

狭い道路になるため、一本橋同様に低速の技術を身に着けることができますが、一本橋との大きな違いは「曲がる」ことです。低速で曲がるためには、アクセルの細かい調整(AT車)、クラッチの調整(MT車)と時機が重要になります。低速で曲がる際に、バランスを崩さないような速度調節を身に着けていきます。

一般道路では、駐輪、Uターン、渋滞、右左折など低速で曲がる場面が多々あります。このような場面で、落ち着いて操作することが安全運転に繋がるため、低速で曲がる際のバランス取りを身に着けましょう。

〇ポイント

AT車であれば、曲がる際はアクセルを緩めて、曲がり終わりでアクセルを回すようにすると、安定した走行が可能となります。MT車であればクラッチを握るタイミングと繋ぐタイミングが重要です。曲がりながらクラッチを握り、曲がり終わりで繋ぐといった、タイミングを身に着けるとスムーズになります。

加えて、ライン取りも重要です。直角で曲げるのではなく、柔らかいラインで曲げることが重要です。

【Sコース】

〇練習内容

パイロンが設置された狭い道路を通行します。クランクとは違い、カーブになっているため中速で走行します。

〇身に着く技術

カーブを安定して曲がるためには、速度を一定に保ち、車体の傾きを維持することが重要です。カーブ走行の技術を身に着けることで、安定してカーブを走行できるようになります。

〇ポイント

カーブを安定して曲がるために、速度を一定に保つ必要があります。速度を一定に保つためには、目標(見る所)の取り方が重要です。Sコースでは、反対側まで見通して、次の進路を見通すことで速度を一定に保てるようになります。

上記項目以外に、「坂道発進」「目標停止」の課題があります。

第二段階

二段階は、コース走行(法規走行)を中心に行います。一般道路の運転を前提として、信号、標識等に従った基本的な右左折方法、優先路に進入するなどの応用的な右左折、適切な走行位置と速度、安全な進行判断などを練習します。

シミュレーター

バイク免許の教習は、路上教習がありません。そのため、一般道路での運転を疑似的に練習するために、シミュレーターを使用します。第二段階での練習内容としては、多車線道路の通行、車線変更、一般道路での右左折などがあります。

加えて、危険予測、ケーススタディなどバイク特有の事故事例について、シミュレーターで学習します。事故事例を学ぶことで、一般道路において危険を予測して回避行動が取れるようになります。

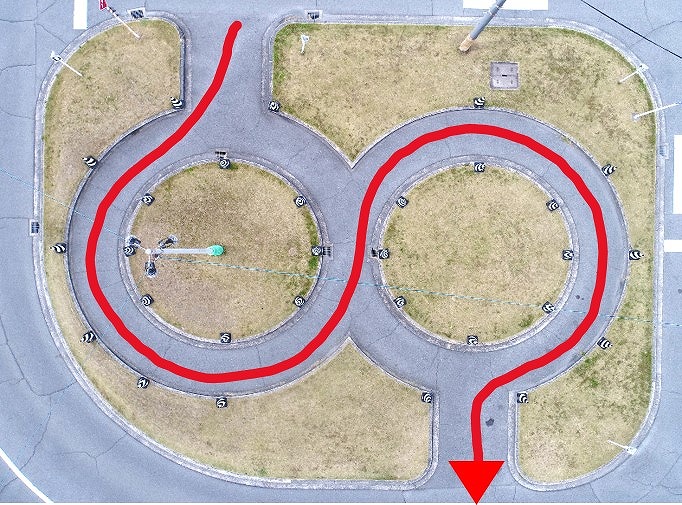

法規走行

走行順路が予め決まっており、順路と法規に従ってコースを走行します。走行の中で、一般道路を安全に運転するための、合図を出す時機、効果的な安全確認の方法、適切な走行位置、進行判断などについて練習を行い、安全に運転するための知識と技術を身に着けます。課題走行も継続的に練習を行います。

回避

運転中に「飛び出し」などが発生した場合は、緊急回避行動を取る場合があります。その場合の危険性、バイクでの回避行動を体験していただき、一般道路で安全な運転行動と判断が行えるようにします。

急制動

速度、制動開始地点(ブレーキを掛ける場所)が指定された場所で、指定された位置で停止する課題になります。

学科教習内容

学科教習は、道路交通法、及び、運転マナーなどについて学習します。受講方法は、対面式とオンライン方式があります。方式については、各自動車学校によって異なりますのでご注意下さい。当校では、オンライン方式のオンデマンド(録画を視聴する)型を採用しております。

※第二段階の「応急救護処置」「危険予測ディスカッション」は、対面式での受講となります。

卒業検定

小型二輪免許の卒業検定は、自動車学校のコースと教習車を使用します。これまでの教習で身に着けていただいた、知識、技術を使いながら、コースを走行します。(練習コースと検定コースは順路が異なります)

卒業検定に合格すると、自動車学校を卒業(卒業証明証の交付)することができます。自動車学校卒業後は、免許センターで適性試験に合格(免許をお持ちでない方は、学科試験に合格する必要があります)すると、小型二輪の免許証が交付されます。

教習車

AT

小型二輪AT限定免許で使用する教習車は、SUZUKIのアドレス125になります。(当校の場合)

| 車両重量 | 97㎏ |

|---|---|

| 全長 | 1750mm |

| 全幅 | 635mm |

| 全高 | 1030mm |

MT

小型二輪免許(MT)で使用する教習車は、HONDAのCB125になります。(当校の場合)

| 車両重量 | 131㎏ |

|---|---|

| 全長 | 2035mm |

| 全幅 | 765mm |

| 全高 | 1080mm |

足つき

「足つき」の目安として「シート高」で確認することができます。シート高とは、地面からシートの最も低い位置までの直線距離になります。シート高が高くなるほど、地面からシートが離れていることになるので、足が地面に届きにくい状態になります。

シート高の目安は以下の通りです。

| 身長 | シート高 |

| 150㎝未満 | 730㎜以下 |

| 155㎝ | 780㎜以下 |

| 160㎝ | 820㎜以下 |

| 165㎝以上 | 860㎜以下 |

上記の数値が目安となりますが、目安なので参考程度に考えていただければと思います。それは、バイクに跨った時の感覚が重要になるためです。例えば、両足が地面に着いたとしても感覚的に合わなかったり、足が届きにくい場合でも感覚的に良い場合もあります。

足つきの目安

※指導員の身長:約160㎝

身長約160㎝の場合、シート高が730㎜~750㎜の小型二輪であれば、余裕を持って足を着くことができます。

シート高が775㎜(MT)の場合は、ややつま先立ちに近い状態になります。740㎜(AT)の場合では、余裕を持って足を着けることができています。

足つきが良いと、安心感が生まれるため余裕のある運転が可能となります。反対に、足つきが悪い場合は、不安がある中で運転するため、集中力を欠いてしまう場合があります。また、緊急停止時などは、不安定になりやすいため転倒に繋がる可能性が高くなります。

不安な方は、お申込み前に自動車学校で跨ってみることもできますので、相談してみましょう。

小型二輪免許で運転できるバイク

小型二輪免許の正式名称は、普通自動二輪小型限定免許(以下、小型二輪免許)になります。名前から解るように、小型二輪免許は普通自動二輪免許(以下、普通二輪免許)の一部に位置付けられているため、普通二輪免許の中で運転できるバイクが以下のように限定されています。

| 免許の種類 | 運転できる車両 |

|---|---|

| 普通自動二輪小型限定 | エンジンの総排気量が50㏄を超えて125㏄以下の二輪 |

| 普通自動二輪AT限定 | エンジンの総排気量が50㏄を超えて125㏄以下のAT二輪 |

2005年から二輪免許にAT限定が創設され、小型二輪免許の中にAT限定が誕生しました。

小型二輪免許の注意事項

通行できない道路

小型二輪車では、高速自動車国道と自動車専用道路を通行することができません。

高速自動車国道とは、自動車の高速走行のために作られた、全国の主要都市を結ぶ道路になります。(例:山陽道、中国道など)

自動車専用道路とは、市街地やその周辺地域の交通を円滑にするために、自動車のみ通行できる道路になります。(例:広島高速など)

標識などの見落としにより進入してしまうケースがありますので、漫然と運転しないように注意しましょう。

小型二輪免許を取得して小型二輪での通勤を考えたけど、通勤ルートに自動車専用道路があったため通勤ルートの変更を余儀なくされた方がいらっしゃいます。小型二輪免許取得前に免許に関する必要な情報を調べた上で、必要な免許を取得しましょう。

当校では、そういったご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。

150㏄

昨今、普通二輪の中でも「150㏄のバイク」が注目されています。150㏄は、見た目がコンパクトでパワフルな走りが特徴であり、小型二輪ではないため高速道路を通行する事が可能になります。又、車両の大きさ、重量などは小型二輪と大きくは変わらないため購入される方が増えています。 但し、見た目からは小型二輪免許で運転できるように見えますが、150㏄のバイクは小型二輪ではないため、普通二輪(限定無し)免許が必要となります。

限定解除

小型二輪免許を取得後、「普通二輪(限定無し)を運転したい」「MT車を運転したい」場合は、小型二輪限定、AT限定などの限定解除を行うことで、限定を解除したバイクを運転できるようになります。

| 現有免許 ※ | 解除内容 | 解除後の免許 |

| AT小型限定普通二輪 | AT限定 | 小型限定普通二輪 |

| AT小型限定普通二輪 | AT限定及び小型限定 | 普通二輪 |

| 小型限定普通二輪 | 小型限定 | 普通二輪 |

※正式名称で記載しております

その他情報

限定解除の情報、小型二輪免許の料金がコチラからお願い致します。

指導員だから知っている情報が満載!