知ってますか?

自動車と免許の種類

一言で「自動車」と言っても、実は普通自動車、準中型自動車、大型自動車、中型自動車、小型特殊自動車、大型特殊自動車の6つ。「二輪自動車(バイク)」は原動機付自転車、普通自動二輪車(小型)、普通自動二輪車、大型自動二輪車の4つに分類されます。当然、それぞれの自動車を運転する為に必要な免許も異なる為、免許も「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3種類に分かれます。

ここでは、自動車・二輪自動車(バイク)と、それぞれの自動車を運転する為に必要な免許の種類についてご紹介します。

自動車の種類

普通自動車

普通自動車は、最も一般的な車で、ミニバンやステーションワゴン、軽自動車も含まれます。乗車定員は最大で10人以下、車両の総重量は3.5トン未満、最大積載量は2.0トン未満です。

AT車(オートマチック)、MT(マニュアル)車に関わらず、前述の条件を満たす車は普通自動車(普通車)となります。

準中型自動車

準中型自動車は、車両の総重量が3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量は2.0トン以上4.5トン未満で、乗車定員は普通自動車と同じ10人以下となります。

2017年の法改正によって新たに加わった免許で、18歳から取得が可能です。また、中型免許を取得する場合に必要となる「普通免許取得後、2年以上経過していること」という条件が不要であるため、高校を卒業してすぐに運送会社などに就職する場合などは、準中型免許を取得すれば即戦力として働くことができます。

中型自動車

中型自動車は、車両総重量は7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満で、乗車定員は11人以上29人以下の自動車です。4トントラックやマイクロバスが該当します。(特殊なボディーや架装等をしている場合を除く)

大型自動車

大型自動車は、車両総重量は11トン以上、最大積載量は6.5トン以上で乗車定員が30人以上です。ダンプカーやタンクローリー、大型バスのような車両が該当します。

小型特殊自動車

小型特殊自動車は、卸売市場などで利用されているターレットトラックや、農業用に使われるトラクターやコンバインのような特殊な車です。

大型特殊自動車

大型特殊自動車は、小型特殊自動車以外のものを指し、建設作業に使われるフォークリフトやショベルローダー、農業用のトラクターなどの特殊な形状の車両です。

二輪自動車の種類

原動機付自転車

総排気量が50cc以下の二輪車で、「原付」「原チャリ」「スクーター」などと呼ばれています。軽量で手軽に利用できる為、通勤や通学などの移動手段として活躍しています。

普通自動二輪車

普通自動二輪(小型)

総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪車です。一般道で2人乗りが可能です。(免許取得から1年以上が経過した場合のみ)

普通自動二輪

総排気量が125ccを超え、400cc以下の二輪車です。一般道で2人乗りが可能になります。(免許取得から1年以上が経過した場合のみ)

普通自動二輪車(小型)では通行できない、高速自動車国道、自動車専用道路(以下、高速道路)を通行することができるので、ロングツーリングにも出かけやすくなります。

大型自動二輪車

総排気量が400ccを超える二輪車で、制限はありません。二輪免許の最高峰です。バイクに乗る人であれば、「いつかは大型バイクに乗りたい」と思われる方も多いのではないでしょうか?

1,000ccを超える人気のアメリカンバイクとして有名なハーレーダビッドソンに乗るには必須の免許です。(※AT限定は650cc以下までです。)

自動車に必要な免許

自動車を運転する為には、それぞれの自動車に応じた免許が必要です。

運転免許の種類

自動車、二輪自動車の種類については前述しましたが、自動車を運転する為には、それぞれに応じて必要な免許が定められています。

ここでは、運転免許の種類について説明します。

運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に分けられます。

第一種運転免許

第一種運転免許には、普通免許や原付免許から大型自動車免許や牽引(けんいん)免許など10種類の免許があります。

原付免許

【運転できる車】

原付免許は、原付(正式名称を原動機付自転車)と呼ばれる、排気量が50cc以下のバイクを運転することができます。

また、原付は第一種、第二種と分かれており、原付免許で運転できる排気量50cc以下のバイクは、ナンバープレートが白色の第一種原付となります。

ちなみに、第二種原付はナンバープレートが黄色(排気量50cc以上、90cc以下のバイク)、ナンバープレートが桃色(排気量90cc以上で125以下のバイク)に分かれます。

【受験資格】

16歳以上で、視力条件(両目で0.5以上、一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.5以上)に適合する人

【取得方法】

試験は視力検査などの適性試験と学科試験のみで、技能試験はありません。(※実車での「原付講習」を受ける必要があります。)

●学科試験:50問出題で90%以上で合格

●原付講習:基本操作などの実技3時間

小型特殊免許

【運転できる車】

小型特殊免許は、フォークリフトや農耕トラクター、コンバインなど特殊な構造をした小型の特殊自動車を運転できます。

【受験資格】

16歳以上で、視力条件(両目で0.5以上、一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.5以上)に適合する人

【取得方法】

試験は適性検査と学科試験のみです。普通自動車などの免許を持っていれば運転できますが、小型特殊免許だけを取得することも可能です。

普通二輪免許

普通二輪免許は、乗車できるバイクの排気量によって「小型限定普通二輪免許」と「普通二輪免許」に分かれます。

【運転できる車】

普通二輪免許:排気量400cc以下のバイクを運転できます。以前は「中型二輪免許」という名称で、「中型」「中免(チューメン)」とも呼ばれることが多い免許です。

小型限定普通二輪免許:排気量125cc以下のバイクを運転することができます。

【受験資格】

16歳以上で、視力条件(両目で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上あるか、一眼の視力が0.3未満であればOK。一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.7以上)に適合する人

【取得方法】

指定自動車教習所を利用する場合、学科・実技教習を受講し、卒業検定に合格することで取得できます。

※教習時間数は取得される免許の種類や、お持ちの免許によって異なりますので、ご利用される教習機関にてご確認ください。

大型二輪免許

【運転できる車】

大型二輪免許は、総排気量が400ccを超える二輪車を運転することができます。また、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原付の運転も可能です。

【受験資格】

18歳以上で、視力条件(両目で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上あるか、一眼の視力が0.3未満であればOK。一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.7以上)に適合する人

【取得方法】

指定自動車教習所を利用する場合、学科・実技教習を受講し、卒業検定に合格することで取得できます。

※教習時間数は取得される免許の種類や、お持ちの免許によって異なりますので、ご利用される教習機関にてご確認ください。

大型特殊免許

【運転できる車】

大型特殊免許は、クレーン車、ホイールローダー、ブルドーザーなど、全長12m以下×全幅2.5m以下×全高3.8m以下の特殊な大型自動車で公道を走ることができます。

また、小型特殊自動車や原動機付自転車の運転も可能になります。

※あくまで大型特殊自動車で公道を走行するために必要な免許です。大型特殊車両を操作して現場で作業をする場合は、その作業に合った作業免許(講習)が必要になります。

【受験資格】

18歳以上で、視力条件(両目で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上あるか、一眼の視力が0.3未満であればOK。一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.7以上)に適合する人

【取得方法】

大型特殊免許を取得する方法は大きく3つ(教習所で取得、一発試験で取得、合宿免許で取得)あります。取得方法によって時間や費用が異なりますので、ご自身に合った方法で取得してください。

普通免許

【運転できる車】

普通免許は、普通自動車(一般家庭でよく利用される乗用車 ※軽自動車を含む)を運転することができます。

MT車(マニュアル車)用とAT車(オートマチック車)限定があります。※MT車免許でAT車も運転可能。

普通免許で小型特殊自動車と原付も運転できます。

【受験資格】

18歳以上で、視力条件(両目で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上あるか、一眼の視力が0.3未満であればOK。一眼が見えない方は他眼で左右150度以上で、視力0.7以上)に適合する人

【取得方法】

普通免許を取得する方法は大きく3つ(教習所で取得、一発試験で取得、合宿免許で取得)あります。取得方法によって時間や費用が異なりますので、ご自身に合った方法で取得してください。

準中型免許

【運転できる車】

準中型免許は、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人までの車両を運転することができます。

準中型免許で、普通自動車、小型貨物自動車、小型特殊自動車、原付を運転できます。

【受験資格】

18歳以上で、視力条件(両目で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上)に適合する人

【取得方法】

自動車教習所へ通い、卒業検定である技能試験に合格する必要があります。その後、免許センターや運転免許試験場で視力などの適性検査と学科試験の両方に合格すれば免許を取得できます。

中型免許

【運転できる車】

中型免許は、車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下までの車両で、4トントラックやマイクロバスを運転することができます。

中型免許で、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付が運転できます。

【受験資格】

20歳以上で、普通自動車免許や大型特殊免許を持ち、取得してから通算で2年以上経過している必要があります。

視力条件(両目で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上)に適合する人

また、三桿(さんかん)法の奥行き知覚検査機による深視力検査を3回行い、平均誤差が2センチメートル以下であること

【取得方法】

中型免許の取得には、8トン中型限定免許を持っているか、普通免許の取得から2年以上経過している必要があります。

中型8トン限定免許を持っている場合、限定解除試験を受けることができます。学科教習はなく、技能教習のみの受講です。

普通車免許を持っている場合、中型8トンの限定解除試験に比べ、学科講習があり、技能講習が多くなっています。

どちらの場合も、自動車教習所での教習を受けることが一般的な方法です。

大型免許

【運転できる車】

大型免許は、車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上のいずれかに該当する車両で、大型バスやダンプカー、タンクローリーなどを運転することができます。

大型免許では、中型車や準中型車も運転することが可能です。

【受験資格】

21歳以上で、普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを持ち、取得してから通算で3年以上の運転経歴が必要です。

視力条件(両目で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上)に適合する人

また、三桿(さんかん)法の奥行き知覚検査機による深視力検査を3回行い、平均誤差が2センチメートル以下であること

【取得方法】

大型免許の取得には、指定教習所で教習を受ける方法と、運転免許試験場で直接試験を受ける方法がありますが、教習所に通い、指定された時間数の教習を受ける方法が一般的です。

牽引免許

【運転できる車】

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかの車両後部に、総重量が750キログラム超の車を連結して、それを引きながら運転することができます。

※車両総重量は、牽引するトレーラーなどの本体の車両重量と最大積載量の合計です。

【受験資格】

18歳以上であること

視力条件(両目で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上)に適合する人

また、三桿(さんかん)法の奥行き知覚検査機による深視力検査を3回行い、平均誤差が2センチメートル以下であること

普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを取得していること

【取得方法】

指定教習所で技能教習を受けて卒業検定に合格した後、運転免許センターや運転免許試験場で適性検査を受けます。

第二種運転免許

第二種運転免許には、バスやタクシーなど旅客用の車両を運転する場合に必要な免許で、5種類の免許があります。

普通第二種免許

タクシーやハイヤー、運転代行など普通自動車を用いて旅客を運送する場合に必要な免許です。(※AT限定免許もあります)

【受験資格】

21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のいずれかを取得して、通算で3年を満たしていること。

【取得方法】

普通免許と同じ。

中型第二種免許

貸し切りバスなど、乗車定員が11人以上29人以下の中型自動車を用いて旅客を運送する場合に必要な免許です。

【受験資格】

21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のいずれかを取得して、通算で3年を満たしていること。

【取得方法】

中型免許と同じ。

大型第二種免許

路線バスや観光バスなど、乗車定員が30人以上の大型自動車を用いて旅客を運送する場合に必要な免許です。

【受験資格】

21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のいずれかを取得して、通算で3年を満たしていること。

【取得方法】

大型免許と同じ。

牽引第二種免許

運転席と客車(荷台)が離れている自動車を運転する場合に必要な免許です。

【受験資格】

21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のいずれかを取得して、通算で3年を満たしていること。

【取得方法】

運転免許試験場での技能試験に合格することで取得できます。自動車教習所での教習や技能検定については行われていません。

大型特殊第二種免許

キャタピラがある旅客雪上車などを運転する場合に必要な免許です。

【受験資格】

21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のいずれかを取得して、通算で3年を満たしていること。

【取得方法】

運転免許試験場での技能試験に合格することで取得できます。自動車教習所での教習や技能検定については行われていません。

仮運転免許

自動車学校で第一段階の教習修了後、公道における路上教習や検定を受けるために必要な免許です。

一般的に「仮免」と呼ばれています。

フルビット免許とは

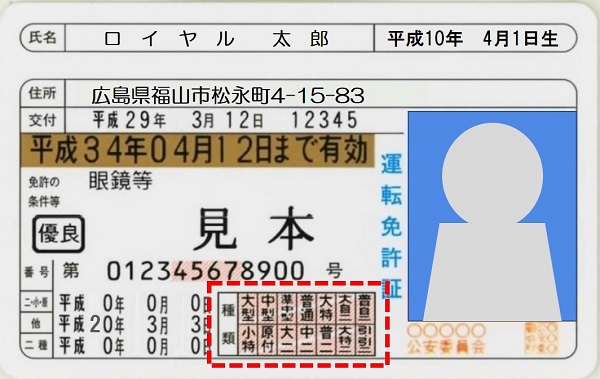

取得した運転免許の種類は、免許証の「種類」の表に記されています。(※下図赤枠)表には14のマス目があり、取得していれば免許の略称、取得していなければ「−」と記載されています。

この14マス(免許は下記の15種類)が全て埋まった免許証は「フルビット免許」と言われ、全ての免許を取得した人を「フルビッター」と呼ぶこともあるそうです。

【免許の種類】

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、小型特殊免許、原付免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許、けん引免許、けん引第二種免許

用途に合った必要な免許を

このページでご説明させていただきましたように、免許にはたくさんの種類があり、それぞれ目的に合った免許の取得が必要となります。

趣味で必要な方。仕事で必要な方。目的は人によって様々ですが、免許は更新を行うことで一生の資格となり、身分証明書の代わりにもなります。

ご自身の為に、積極的に免許を取得されることをおススメします。