クランクのコツ

更新日:2025年8月28日

クランクは、道幅が狭い屈折した道路を低速で走行する課題になります。バイク免許を取得する場合、必ず練習する課題になる上、クランクを苦手にしてしまう方は多くいらっしゃいます。

苦手にしてしまう理由として、やることが多いだけでなく、クランクでは、バイクが非常に不安定になるためです。バイクは、速度が遅くなると不安定になる上、ハンドルを切ると倒れ込んでしまいます。速度があれば、そのまま曲がりますが、速度が遅いと転倒する可能性が高くなります。そのため、クランクをスムーズに走行するには、速度調節やバランス取り等が重要になります。

クランクでの速度調節は、クラッチを繋ぐ時機、バランス取りでは、目標の取り方(見る所)などがコツになります。

当校では、何万人と教習をさせていただいた経験から、クランクを攻略するためのコツを5つに絞ることができました。このコツを意識しながら、クランクの練習に取り組んでいただければ、スムーズに走行できるようになる可能性が高くなります。

ここでは、クランクが上手くできない理由とスムーズに走行するコツを当校の指導員が、ご紹介いたしますので、参考にしていただければと思います。

クランクのコツ

クランクのコツは、

- ・クラッチを繋ぐ時機

- ・ライン取り

- ・目標の取り方

- ・体の向き

- ・進入速度

上記5項目になります。

この5項目が教習の中で解明できた「クランクが苦手な方」の共通点です。クランクが苦手な方は、5項目のいずれかに不具合が出ている可能性があるので、1つずつご自身の運転と照らし合わせて、分析してみましょう。

クラッチを繋ぐ時機

クランクをスムーズに走行するためには、半クラッチの使用が不可欠です。時機を捉えて、クラッチを繋ぐことができれば、スムーズな通行が可能になります。(※クラッチ繋ぐ量は、半クラッチとなります)

しかし「時機を捉えて」と言っても「いつ使うの?」と、思われるのではないでしょうか。

では、どういった時機にクラッチを繋げばいいのでしょうか?

クラッチを繋ぐ時機が遅すぎたり、早すぎたりする場合、次のような現象が起きやすくなります。

- ・カーブ(屈折部分)を曲がる途中、曲がり終わり付近で転倒してしまう

- ・カーブ(屈折部分)の曲がり終わりで膨らんでしまう(大回りになる)

カーブ(屈折部分)を曲がる途中、若しくは、曲がり終わりで内側に転倒している方は、クラッチを繋ぐ時機が遅い可能性が高いです。カーブを曲がり切れない、外側に膨らんでしまう方は、クラッチを繋ぐ時機が早い可能性が高いです。

クラッチを繋ぐ時機を含めた、クラッチの使い方に悩んでいる方は、下記のことを意識してみましょう。

クラッチの使い方

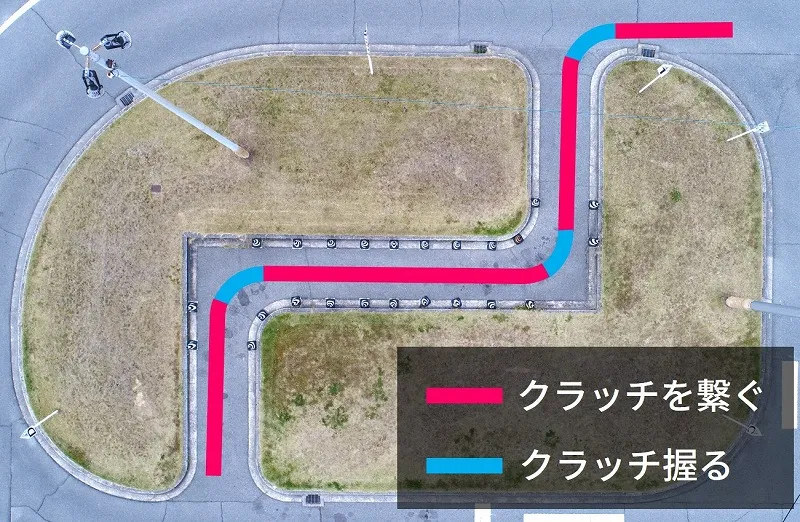

クランクでのクラッチの使い方は「曲がる時は、レバーを握る」「曲がり終わりでレバーを緩める(クラッチを繋ぐ)」ようにすることが重要です。この使い方をする理由は、以下の通りです。

- ・無駄なエンジンブレーキを使わないため

- ・遠心力を弱めるため(小さく曲がるため)

- ・曲がり終わりでバイクに力を与えるため

クラッチを使用しないで、アクセルのみでクランクを通過しようとするとエンジンブレーキが掛かってしまいます。

エンジンブレーキが掛かると、不必要に速度が落ちてしまい、低速でバイクを曲げることが難しくなります。また、速度を僅かに上げようとすると、アクセルで速度を上げるようになるため、非常に難易度の高い操作が必要となります。

そこで、クラッチを使用します。クラッチを握ると惰力走行になり、前に進む力が弱くなるため、小さく曲がり易くなります。但し、クラッチを握ったままだと速度が無くなってしまい、曲がり終わり手前で転倒する可能性が高くなります。

そこでクラッチを繋ぐタイミングが重要になります。クラッチを繋ぐベストタイミングは、「曲がり終わる手前」です。クラッチを繋ぐとバイクの速度を僅かに上げることができるため、遠心力と推進力が増していきます。遠心力が増すと、バイクは内側に倒れ込むことがなくなり、推進力が増すことで曲がれるようになります。

ここで注意していただきたいのが、曲がる最中にクラッチを繋いでしまうことです。もし、曲がる最中にクラッチを繋いでしまうと、遠心力によって外側に膨らんでしまうため、曲がり切れなくなります。曲がり終わり=次の直線に向かってクラッチを繋ぐようにしましょう。

クラッチの使い方をまとめると、クラッチを握って曲がるようにします。曲がり終わりに差し掛かった時期でクラッチを繋ぎます。

クラッチを握って速度が下がると内側に進む。クラッチを繋いで速度を上げると外側に進む。このことを理解して、練習でクラッチを使うタイミングを掴むことができれば、劇的にクランクをスムーズに通過できるなる可能性が高くなります。

こういった方は、要チェック

・カーブ(屈折部分)を曲がる途中、曲がり終わり付近で転倒してしまう

・カーブ(屈折部分)の曲がり終わりで膨らんでしまう(大回りになる)

カーブ(屈折部分)を曲がる途中、若しくは、曲がり終わりで内側に転倒している方は、クラッチを繋ぐ時機が遅い可能性が高いです。カーブを曲がり切れない、外側に膨らんでしまう方は、クラッチを繋ぐ時機が早い可能性が高いです。

クラッチを繋ぐ時機を含めた、クラッチの使い方に悩んでいる方は、j上記のことを意識してみましょう。

難しいときは

クラッチを繋ぐ時機を覚えるために、交差点を曲がるときや前車が遅いときなど、低速で走行するときは、積極的にクラッチを使いましょう。繰り返しクラッチを練習することで、クラッチを繋ぐ時機を覚えられるようになります。。

課題走行の練習開始直後は、クラッチを使用する余裕がないかもしれません。そういった場合は、いきなりクラッチを使用するのではなく、右左折などで少しずつ使用するように練習してみましょう。

進入速度

入口で以下のような現象が起きている方は、進入速度に課題のある可能性が高いです。

- ・入口で転倒してしまう

- ・入口を曲がり切れずに転倒

- ・入口から最初のカーブ(屈折)までが不安定

入口付近から最初のカーブまでバイクが安定しない方は、下記のことを意識してみましょう。

クランクは、コース設計が直角となっているため、それを意識しすぎて必要以上に速度を落としてしまうことがあります。入口で内側に転倒される方は、速度を落としすぎている可能性があります。二輪車である以上、一定の速度以下になるとバランスが悪くなります。更に、ハンドルを切ると車体が傾くため、速度が遅すぎると転倒の可能性が高くなります。そのため、クランクでは「適度に曲がれる速度」で進入することが重要です。

適度に曲がれる速度とは、曲がり具合に応じてバランスを取って曲がれる速度です。事前に、右左折などで速度を落として曲がる練習を行うと思いますので、曲がり具合に応じて適度に曲がれる速度を身に付けましょう。

入口を曲がり切れない方は、速度が速すぎる可能性があります。上記にもあるように「適度に曲がれる速度」でクランクに進入しましょう。

「適度に曲がれる速度」速度は、右左折と同じ、若しくは、僅かに遅い程度で大丈夫です。速度については、感覚的な要素が強いため、体で習得できるように練習しましょう。

難しいときは

左折でクランクに進入する際は、左に寄りすぎないようにしましょう。速度を適切にしても入口が曲がりにくい場合は、左側を広く空けて進入するようにしてみましょう。但し、左側の間隔には、一定の基準があるため注意が必要です。曲がれる感覚が掴めてきたら、基準に沿った間隔で進入できるように練習しましょう。

ライン取り

下記の現象が起きている場合は、ライン取りに課題がある場合です。

- ・急ハンドルになる

- ・ハンドルを切る量が多い

- ・曲がるのが窮屈になる

急ハンドル、ハンドルを切る量が多い場合、内側に転倒する可能性が高くなります。そのため、柔らかいハンドル操作が必要です。

急なハンドル操作が多い方は、下記のことを意識してみましょう。

クランクは、直角にレイアウトされているため「クランクの形状に合わせないといけない」と考えてしまう場合があります。基本的に、二輪車を直角に近い形で曲げることは、非常に高い技術力が必要です。そこで、ライン取りが重要になります。

ライン取りのイメージは、「カーブを曲がる」ようにイメージすると良いでしょう。

このような、柔らかいライン取りで走行すると、緩やかに曲がることが可能となるため、急ハンドルやハンドル量が多くなることによる不意な転倒を防止できるようになります。更に、窮屈に曲がることがなくなります。また、上記で記した「クラッチの繋ぐ時機」「進入速度」を、実行に移しやすくなります。

目標の取り方

目標とは、ご自身が見る所を指します。目標の取り方に課題のある場合は、次の現象が起こりやすくなります。

- ・カーブを曲がり切れない

- ・ハンドルを戻せない

- ・曲がり終わりで転倒する

目標の取り方が不適切な場合「曲がるのが窮屈に感じる」「急なハンドル操作になりやすい」「とにかく不安定」など、曲がること自体が難しくなります。

曲げることが苦手な場合は、下記のことを意識してみましょう。

クランクは、心理的な不安から下(直近)を見てしまいやすく、それが原因となって転倒に繋がりやすくなります。下を見てしまうと、曲がり具合を捉えられないだけでなく、次に対する行動が遅れてしまい、ハンドル量が減少してしまいす。そのため、曲がり切れなくなるだけでなく、クラッチを繋ぐ時機が遅れてしまい、曲がり終わりでの転倒、ハンドルの戻し遅れ(バイクの立て直し遅れ)の原因となります。

正しい目標の取り方

正しい目標の取り方は、常に曲がり終わりを捉えることです。曲がり終わりを捉えることで「そこに向かおう」と操作するようになるため、次の動作に繋がる操作をスムーズに行うことができるようになります。この、次の動作に繋げる操作を、早い段階から準備することで安定した走行が可能になります。

目標の取り方は、下図のようになります。赤丸辺りを目標として捉えるようにしましょう。

曲がり終わりを捉えることは、一時的に恐怖心を持ちやすいです。しかし、徒歩、自転車などで行動している場合、先を見て行動しているのではないでしょうか。バイクに関しても、同様であるため恐怖心に打ち勝って先を見るようにしましょう。

体の向き

体の向きに課題のある方は、次の現象になりやすいです。

- ・ハンドル量が少ない

- ・ハンドルを切った時のバランスが悪い

- ・大回りになってしまう

バイクは人車一体となった走行が、車体を安定させるポイントです。バイクの場合、ハンドルの向きと体の向きが一致していないと、不安定になりやすくなります。また、ハンドル量が少なくなるため、大回りになりやすくなります。

クランクでハンドルを切る時は、腰の回転を使うようにします。腰を回転させることで、上半身が進行方向に向くため、ハンドル量が増えるだけでなく、車体と体が一体になるため、バイクが安定します。進行方向に体が向いていない場合、車体と体が別々に動いてしまい不安定になります。体は正面を向いている状態で、腕だけでハンドルを切っている状態を想像していただけると、解りやすいかもいれません。また、ニーグリップが大切な要素になるため、しっかりとニーグリップを効かせることを忘れないようにしましょう。

クランクだけでなくSコースやカーブなど、バイクを曲げるときは、体の向きと進行方向を揃えることが重要です。

クランクに向かう前に

教習の進め方として、クランクの練習に入る前に外周と内周の練習を行います。特に、内周の練習ではカーブの安全速度を確実に守りましょう。その際、目標はカーブの出口に取ります。更に、バイクの傾きを一定に保つイメージでニーグリップを効かせるようにします。

クランクの練習に入るまでに、目標の取り方、ニーグリップ、速度調整、ハンドルの使い方などを練習しておくとクランクがスムーズに出来るようになります。また、課題走行の練習に入られている方は、他の課題でも上記を意識しながら練習すると上達が早くなります。

クランクはクランクとは考えず、バイクをコントロールするための方法を身に着けることを考えて、練習してみましょう。

転倒防止

クランクで転倒する可能性が高い場所は、進入した後の第一カーブです。当校の場合であれば、左折で進入した後の右カーブになります。クランクで転倒される85%の方が、この第一カーブで転倒しており、中でも内側に転倒するケースが大半です。

この原因は、失速だと考えられます。失速してしまう主な原因は、

①進入する速度が遅いため、第一カーブを曲がれるだけの速度が残っていない

②クラッチを繋ぐ時機が遅いため、速度の回復が図れなかった

③そもそもクラッチを使っていない

上記2つの可能性が高いです。

目標を早く捉えて、過度に速度を落としすぎないようにして、クラッチを繋ぐ余裕を作り出すことが重要です。まずは、意図的に目標を早く捉える所から練習してみましょう。

最後に

クランクは、「こんな道ないでしょ」と言われることがあります。確かに、クランクのような道路に出くわす可能性は低いと思います。しかし、クランクを通じて身に着ける技術が「安定した安全運転」に繋がります。例えば、駐輪場などで使用できるスペースが少ない場合、Uターンしなければならない状況では、クランクでの操作が必要になりますので、頑張って練習してみましょう。

クランクを苦手とする原因は、教習生の方によって異なります。まずは、ご自身の状態を把握してみましょう。「どの辺りを見て運転しているのか」「体の向きはどうなっているのか」など、課題となっている部分を抽出して、1つずつ意識して練習しましょう。

※苦手な部分には、個人差があります。上記方法で全てが解決する訳ではございませんので、ご了承ください。