普通二輪免許の取り方

更新日:2025年1月28日

普通二輪免許の取得方法は、免許センター(運転免許試験場)で直接受験する方法と指定自動車学校を利用する方法の2種類が一般的ですが、多くの方が指定自動車学校を利用して普通二輪免許を取得されています。

普通二輪免許を取得する場合、年齢や視力などの取得条件を満たしていなければ、免許を取得することができないため、取得条件を把握しておくことが必要です。

また、免許を取得するに当たって、足の届き具合やバイクの重さなど気になる部分もあると思います。

ここでは、普通二輪免許の取得方法、取得条件、普通二輪の足つき、車体重量など、免許取得に向けて必要な情報を掲載しておりますので、普通二輪免許取得の参考にしていただければと思います。

普通二輪免許の取得方法

普通二輪免許を取得する方法は、大きく分けて以下の2種類になります。

- 運転免許試験場(以下、免許センター)で技能試験を直接受験する

- 指定自動車学校を利用する

それぞれの特徴は、以下の通りです。

直接受験で取得

免許センターで直接受験する場合は、以下の流れに沿って受験します。

【普通車免許保有の方】

①免許センターや最寄りの警察署で受験の申請(受験予約)

↓

②免許センターで適性試験(視力、運動機能)と技能試験を受験

↓

③自動車学校で取得時講習を受講

↓

④免許センターで免許交付

普通車免許を保有されていない方は、本免許学科試験に合格しなければなりません。

指定自動車学校で取得

指定自動車学校で普通二輪免許を取得される場合、規定されている教習時間及び項目を修了後、卒業検定に合格しなければなりません。自動車学校卒業後は、免許センターで適性試験に合格すると免許証が交付されます。

(普通車免許を保有されていない方は、学科試験に合格する必要があります。)

普通二輪免許取得条件

普通二輪免許の取得条件は、以下の通りです。

- ・年齢:16歳以上

- ・視力:片眼0.3以上かつ両眼0.7以上(一眼の視力が0.3に満たない場合(見えない場合含)、他眼の視力が0.7以上で、かつ、左右の視野が150度以上

※眼鏡、コンタクトの使用可 - ・色彩識別:赤、青、黄色が識別できる

- ・身体に障がいのある場合は、事前に免許センターでの確認が必要となる場合があります

免許取得までの期間

指定自動車学校を利用した場合、以下のようになります。

卒業までの期間は、教習に通える頻度、普通免許の有無によって異なります。

普通免許を保有されている方であれば、最短9日間でご卒業が可能です(普通二輪MTの場合)。

尚、1日で乗車できる時間の制限は、1段階で2時間迄、2段階で3時間迄(3時間連続は不可)となります。

→免許コラムVol.10「バイク免許はどの位の期間で取得できるのか?」

教習時間

普通二輪免許の教習時間は、車種(AT or MT)、普通車免許の有無によって異なります。

※画像内の技能教習時間は、基準時間となります。補修になった場合は、表記以上の時間が必要となります。

普通二輪MT

普通車免許保有の方

普通車免許を保有されている方は、最短9日間で免許取得が可能です。

学科教習は、危険予測ディスカッションになります。

技能教習の基準時間は、以下の通りです。

・第一段階:9時間

・第二段階:8時間

※補習等となった場合は、基準時間以上になる場合があります。

適性試験とは、視力及び運動機能等の試験となり、住所地の公安委員会で受験します。

免許をお持ちでない若しくは

原付免許保有の方

技能教習の基準時間は、以下の通りです。

・第一段階:9時間

・第二段階:10時間

※補習等となった場合は、基準時間以上になる場合があります。

本免許学科試験及び適性試験は、住所地の公安委員会で受験します。

適性試験とは、視力及び運動機能等の試験となります。

普通二輪AT限定

普通車免許保有の方

普通車免許を保有されている方は、最短8日間で免許取得が可能です。

学科教習は、危険予測ディスカッションになります。

技能教習の基準時間は、以下の通りです。

・第一段階:5時間

・第二段階:8時間

※補習等となった場合は、基準時間以上になる場合があります。

適性試験とは、視力及び運動機能等の試験となり、住所地の公安委員会で受験します。

免許をお持ちでない若しくは

原付免許保有の方

技能教習の基準時間は、以下の通りです。

・第一段階:5時間

・第二段階:10時間

※補習等となった場合は、基準時間以上になる場合があります。

本免許学科試験及び適性試験は、住所地の公安委員会で受験します。

適性試験とは、視力及び運動機能等の試験となります。

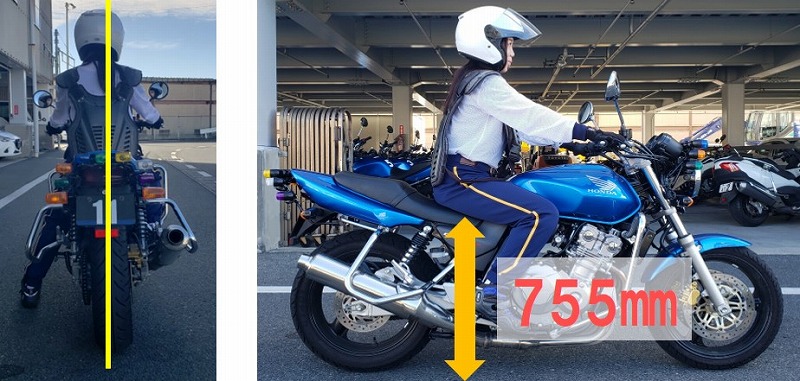

教習車

当校の普通二輪教習で使用する教習車は、CB400(MT)、シルバーウイング(AT)になります。

教習車は、近年の技術革新などにより、飛躍的な進化を遂げています。

特に、CB400は以前の教習車に比べて軽くなったうえ、エンストが発生しにくい車両になりました。そのため、操作に不安のある方でも扱いやすくなりました。こういった進化は、初めてバイクを運転される方にとっては、非常に重要です。

例えば、バイクが軽くなったことで「バイクを押して歩く」「倒れたバイクを起こす」など、運転以外での取り扱いが容易になりました。運転中では「バランスを取りやすい」「車体を傾けやすい」など、運転する上で重要となる要素を身に付けやすくなりました。

では、教習車の詳細を見てみましょう。

MT

| 車両重量 | 198㎏ |

|---|---|

| 全長 | 2050mm |

| 全幅 | 750mm |

| 全高 | 1085mm |

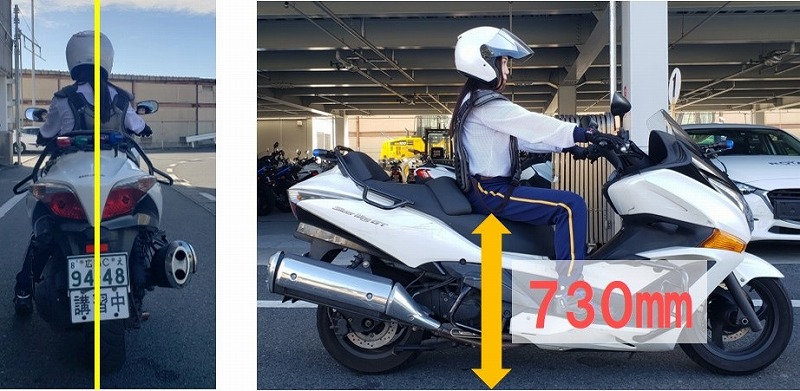

AT

| 車両重量 | 250㎏ |

|---|---|

| 全長 | 2285mm |

| 全幅 | 770mm |

| 全高 | 1430mm |

重さ

普通二輪の車重は、MT198㎏、AT250㎏となっています。

数値だけを見ると、両車ともに「重そう」と感じるかもしれません。しかし、普通二輪を取り扱う中で「重さ」を感じる瞬間は、限られています。

バイクの重さを感じる瞬間は、大きく分けて2つです。

1つ目は「倒れたバイクを起こすとき」です。やはり、倒れたバイクを起こすときは、重さを感じます。重さを感じることから、倒れたバイクを起こすためには、力が必要と思われやすいです。しかし、バイクを起こすために力は、あまり必要ありません。コツさえ掴んでしまえば、力に自信のない方でもスムーズに起こすことができるようになります。

2つ目は「バイクを押して歩くとき」です。通称「取り回し」とも言いますが、押して歩くときも重さを感じます。取り回しに関しては、スムーズにバイクを押すことができる姿勢があります。この姿勢を掴むことで、取り回しが格段にスムーズになります。

重さを感じる瞬間があっても、バイクの重量が軽くなったことで、難易度は下がっています。そこに、コツが加われば、重量を感じることが少なくなるため、普通二輪免許取得のハードルは下がっていると言えます。

足つき

「普通二輪に跨って、足が届くのか?」こういった、ご相談を受けることが多くなっています。できれば、自動車学校に赴いて、跨ってみることをオススメしますが、まずは目安を知っておくことが必要です。

「足つき」の目安として、「シート高」があります。シート高とは、地面からシートの一番低い位置までの直線距離のことを言います。シート高が高いほど、足が地面に届きにくくなります。

身長とシート高の目安

| 身長 | シート高 |

| 150㎝未満 | 730㎜以下 |

| 155㎝ | 780㎜以下 |

| 160㎝ | 820㎜以下 |

| 165㎝以上 | 860㎜以下 |

表については、目安になりますので参考程度にしていただければと思います。参考程度にする理由として、足の長さなど個人差が生じる部分が含まれることから、身長155㎝の方がシート高800㎜のバイクで足が届く場合もあるためです。

また、バイクは跨ったときの感覚が重要です。足が届いても感覚的に合わなかったり、足が届きにくくても感覚的には好感触の場合もあります。目安に沿ってないからといって、諦める必要はありませんので、一度ご相談していただきたいと思います。

教習車のシート高は、MTが755㎜、ATが730㎜となります。お申込み前に、足つきのチェックを行うことも可能ですので、不安のある方は、お問合せください。

【足つきの例】

※指導員の身長は160㎝です。

身長160㎝の場合、シート高が730㎜~750㎜の普通二輪であれば、足つきに余裕が生まれやすいです。そのため、比較的余裕を持って教習を受講できる可能性が高いです。

しかし、足つきが悪いからと言って免許が取得できないわけではありません。

過去のお客様で、足が届きにくい方はいらっしゃいました。そういった方は、それぞれの方が「工夫」して運転されていらっしゃいました。例えば、足が届きやすいように体をずらしたり、車体を傾けるなどがあります。こういった、様々な「工夫」をすることで、普通二輪免許を取得されています。

当校では「普通二輪免許が欲しいけど、不安があって踏み出せない」といった方に向けて、体験試乗会を開催しておりますので、チェックしてみてください。

ここまで、普通二輪免許の取り方などについて説明してきましたが、普通二輪免許を取得するとどういったバイクを運転できるようになるのでしょうか。

ATとMTの違い

※車両によっては、異なる場合があります。

※高速安定性、低速安定性は個人差によって異なります。

普通車と違って、普通二輪の場合はATとMTで形状が大きく異なるため、メリットとデメリットが出てきます。

ATは、クラッチ操作の必要がないため、発進や変速がスムーズです。また、車重が重いことから、高速安定性が高いです。反面、低速安定性は低くなります。更に、体を固定する箇所少ないため、安定させること自体が難しくなります。

AT車の最大のメリットは、荷物が入ることです。ヘルメット、カッパなど必要な装備から、書類や買い物した商品などを、入れることができます。特に、ヘルメットなどは、会社や学校に置き場の無い方に好評です。

MTは、クラッチを操作しなければなりません。しかし、クラッチ操作については、慣れてくるに従って気にならなくなります。そして、MTの大きなメリットとして「ニーグリップ」があります。ニーグリップとは、タンクを膝で挟んで体を固定させることを言います。これにより、低速安定性が向上します。

ATとMTの違いについて記載しましたが、最大の違いは、楽しさです。

運転されるとわかることですが、MTの方が圧倒的に楽しいと思います。バイクを運転する醍醐味の中に、操る楽しさがあります。MTは、この操作感覚がダイレクトに伝わるため、楽しさが倍増します。

普通二輪免許をMTで免許を取得されると、ATを運転することができます。しかし、ATで免許を取得するとMTしか運転できませんので、ご注意ください。免許取得後の使用用途も含めて検討していただければと思います。

安全に運転して頂くために

普通二輪は、危険な乗り物であることを忘れてはいけません。それは、車両が高性能となった現在でも変わりません。では、危険な二輪車を安全に運転させるためには、どのようにすればいいのでしょうか?

私共は、この答えを真剣に考えてきました。その結論が ”心” です。「安全に運転しよう」 「注意して運転しよう」 このような運転者のメンタルが、安全運転の重要なポイントであると考えています。

「この道具は危険だから注意して扱いなさい」 「この作業は危ないから注意して行って下さい」と、説明を受けるとと殆どの方は注意すると思います。しかし、「どのように注意すればいいのか?」 「何に注意すればいいのか?」 これらの ”ポイント” 具体的でなければ意味がありません。当校では、”心” と ”ポイント” の両面を教習では重点を置いて教習をさせて頂いております。